明治神宮は、日本の近代化・西欧化を急速に進めた明治天皇の崩御に伴い、その御魂を祀るとともに、その偉業を記念するために創建され、内苑と外苑の二つから構成される。明治45年(1912)7月30日の崩御ののち、早くも同年8月初旬に提出された実業家・渋沢栄一らによる「明治神宮建設ニ関スル覚書」において現在の明治神宮の核となるプランが提示され、最終的に、内苑は大正9年(1920)に、外苑は同15年(1926)に公開されることとなった。

明治神宮の造営は、近代日本の造園を大いに発展させる契機となったのであり、また、その成立には東京奠都の完成としての意義が見出せるなど※1、明治神宮が孕む問題は多い。だが、ここで注目したいのは、そこで成立した内苑・外苑という二元的な構造による特異な「公園」のあり方についてである。

※1 徳富蘇峰「明治神宮」国民新聞社編『明治天皇聖徳奉頌講演集』(民友社、1921年)、6頁。

明治神宮内苑の地には、江戸時代以来、彦根藩主・井伊家の下屋敷があったが、江戸幕府の終焉に伴い、その土地は新政府に上地され、やがて皇室の所有する代々木御料地となった。そこに、明治天皇の御魂を祀る神社がつくられたわけであるが、その周囲の70万㎡にのぼる広さの森は、それまで不毛の原野のような土地であったところに人工的に作られたものであった。

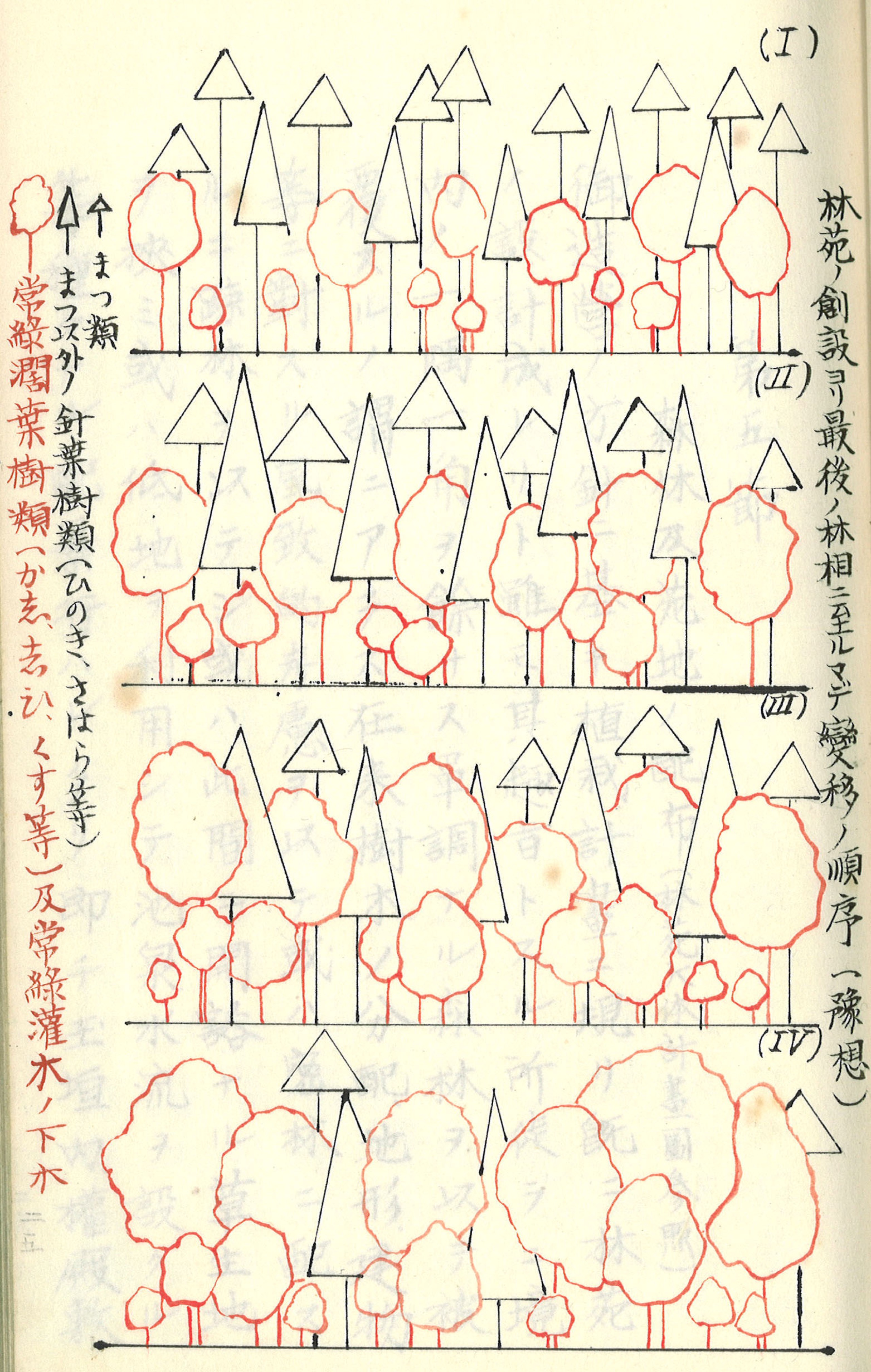

当初の計画では、伊勢神宮や春日大社等の代表的な神社と同じく、杉・檜・赤松などによる針葉樹林の森が計画されていたが、ところが、その地は森林帯としては暖帯に属し、また、近隣の煙害を被るため、計画は困難であることが判明した。そこで、当時の林学系の造園学者・本多静六、本郷高徳、上原敬二らは『明治神宮内苑境内林苑化計画』という、100年かけて樫・椎・楠などの常緑広葉樹を中心とした

※2 今泉宜子『明治神宮──「伝統」を創った大プロジェクト』(新潮社、2013年)、158頁。

林苑化にあたっては、日本全国のみならず、満州、台湾、朝鮮から約10万本の献木が寄せられた。本多らの計画は、まず赤松・黒松などによる上冠木を形成するとともに、樫・椎・楠などを植栽しておき、後者を主木とした

※3 鎮座百年記念第二次明治神宮境内総合調査委員会編『鎮座百年記念第二次明治神宮境内総合調査報告書』(明治神宮社務所、2013年)。

一方、外苑の地は、江戸時代においては様々な階級によって分有される土地であり、明治20年(1887)からは青山練兵場という軍事施設となったが、そこは、大正元年(1912)9月13日の明治天皇御大葬が執り行われた場であった。外苑は西洋風の幾何学式庭園の構造をしており、入口から銀杏並木道のヴィスタが聖徳記念絵画館へ伸びているが、この施設が外苑の中心をなす。絵画館の両翼には、明治天皇と昭憲皇太后の事蹟を描いた日本画40点、洋画40点がそれぞれ展示されており、その形式はヴェルサイユ宮殿の戦争の間やルーヴル美術館のルーベンスの間が参考にされている。これらは既存の作品ではなく、縦3m、横2.7mの統一されたサイズで、基本的に画家一人につき一点ずつ絵画館のために新たに描かれたものである。

絵画館の周囲には、陸上競技場や野球場等の様々なスポーツ施設が多数共存している。よって、内苑が基本的に神社であるのに対して、外苑は公園的な性格を持つ雑多な空間となっているのだが、折口信夫は、外苑の絵画館、様々なスポーツ施設は、それぞれ伝統的な神社における絵馬堂、馬場に相当するものであり、それゆえ外苑とは、現代の「芸能」の場と言えるという刺激的な見解を述べている※4。

※4 折口信夫「新神道の顕現」『折口信夫全集3』(中央公論新社、2001年)、392-93頁。

広大な極相林に囲まれた神社としての内苑と、天皇の記憶を中心としながらも現代の諸芸能が行われる場としての外苑。この一対は、日本式と西洋式、古式と明治式、伝統と革新、国費造営と献費造営といった二項対立にも対応しているのだが、この両者を結合しているのが、かつて「裏参道」と呼ばれた参道である。今日、高級ブランド店の立ち並ぶ青山の「表参道」は、神宮内苑への参道としてよく知られているが、もう一つ、外苑後部と内苑北東部をつなぐ道(現在の414号線)こそが裏参道にほかならない。当初の予定では、この参道の方を表参道とする予定であったが、そうすると内苑の入口が、伝統的に邪悪なものが侵入すると信じられる北東の鬼門になってしまうことから、いまのかたちとなった。

興味深いことに、内苑・外苑、裏参道の地は、神宮計画以前、日本大博覧会の会場予定地であった。これは事実上の日本初の万国博覧会を企図したものであり、当初は明治45年に予定され、さらにそれが延期されることとなり、明治天皇即位50年を記念して開催することが目論まれていた。その計画は明治45年3月に財政状況から中止されることとなったが、同年の明治天皇崩御により、結果的にその土地が明治神宮に用いられることとなったのである。それゆえ、山口輝臣の述べるように、明治神宮とは「博覧会の転身」とも言えるのである※5。

※5 山口輝臣『明治神宮の出現』(吉川弘文館、2005年)、91頁。

内苑と外苑。表参道はその両者を接続していないが※6、裏参道はそれらを直接結んでいる。内苑と外苑は、裏参道によってその後部をつながれているのであるが、このことが意味するものとは何か。

※6 もっとも、最初期には、表参道も内苑と外苑を接続することが計画されていた(今泉宜子『明治神宮』、192頁)。

内苑と外苑という二元構造をめぐっては、伊勢神宮の内宮・外宮、あるいは皇居の内苑・外苑などが思い合わされる。折口信夫は、外苑が現代の芸能の場であると述べていたが、ここで、中世に成立した「

※7 服部幸雄「後戸の神」『宿神論──日本芸能民信仰の研究』(岩波書店、2009年)、1-25頁。

※8 中沢新一「哲学の後戸」『ミクロコスモスⅠ──夜の知恵』(中央公論新社、2014年)、185-87頁、及び、209-12頁。

「後戸」は、外来の神が鎮座する場でもあった。明治神宮内苑の後部には宝物殿前庭として英国風景式庭園風の芝生が広がっており、そこは明治神宮のなかでも最も美しいパートの一つであると言える。すでに述べたように、内苑は基本的に原生林から構成される日本式、伝統的な神社空間であるのだが、その部分だけは西洋式庭園の様相を呈しており、あたかも外苑の外来的な要素が裏参道を介して内苑後部へ侵入しかけているかのような印象を受ける。だが、それと同時に、外苑における現代の諸芸能による力は、裏参道を経由して、内苑の空間を後部から支えているのではないだろうか。内苑と外苑がその後ろで結ばれる必然性は、ここにあると考えられる──現在、裏参道のちょうど真ん中あたりに国立能楽堂が建っているのは偶然だろうか。そして逆に、内苑における極相林は、同じく裏参道を経由して、外苑で行われる諸芸能の活力の根源に与しているのではないか。

明治神宮は、このように自然と人間の営みの関係性を形式化した特異な二元的構造を有しており、ここに未来の公園を思考する際の手がかりがあるように思われる。

だが、ここにもう一つ興味深い事態がある。明治神宮の二元的構造は、2015年のPP展の展示構成と非常に類似しているのである。当初から、ムンは、新作インスタレーションを2つの対比的な部屋の一対で制作することを念頭に置いていた。結果的に両者は、西陣織の絨毯と映像の絨毯の2つに結実したわけだが、明るく開かれたホワイエに敷かれた前者は、実際に毎日子供たちが走り回ったり寝そべったりする公園さながらの場となり、外苑的であった。これに対して、スタジオBの後者は、ホワイエとは対照的に、遊ぶ余地のない──ちょうど不可視の森に包まれる如く──暗闇のなかで瞑想に耽るためのような空間であり、神社的、すなわち内苑的であった。

そして、この2つのインスタレーションの動線は、明治神宮の内苑・外苑を巡るそれとほぼ一致する。明治神宮においては、外苑に南側の正門から入って突き抜け、その後部から左に曲がり、裏参道を経由することで、内苑に後部から入ることができる。同様に、PP展においても、鑑賞者はYCAM正面玄関からホワイエの絨毯の上に乗り、そこを突き抜けて階段をあがり2階ギャラリーを左に曲がると、スタジオBの映像の部屋に入る。それゆえ、2階ギャラリーは裏参道に相当する。その幻の博覧会の名残としての道は、PP展の場合、パーク・アトラスが展示される場となった。要するに、PP展の構成は、期せずして「明治神宮的」であったのである。

だが、この展示構成は、同時にYCAMの空間的特性が生かされたかたちでもあった。これは、YCAMの設計を手がけた磯崎新の思想と、PPのそれとのシンクロニシティゆえかもしれない──「未来都市は廃墟である」とは、彼の最も有名な言葉の一つである。そして、さらに忘れてはならないのは、絨毯、アトラス、映像の3段階が、六即石の転用された3つの石にも対応していることである。

このようなかたちで具現化したPPPは、次にどのような転生を遂げることになるのか。