近代の芸術家は目に見えるものを見ようと、またとりわけ目に見えないものを見ないでおこうとするために自分の時間の三分の二を失っている。一方、哲学者たちはしばしばその反対の努力をするという過ちをおかす。芸術作品は、われわれが実際に見ているはずのものを実は見ていなかったということを、われわれにつねに教えてくれるものでなければならない。

ポール・ヴァレリー『Variété』

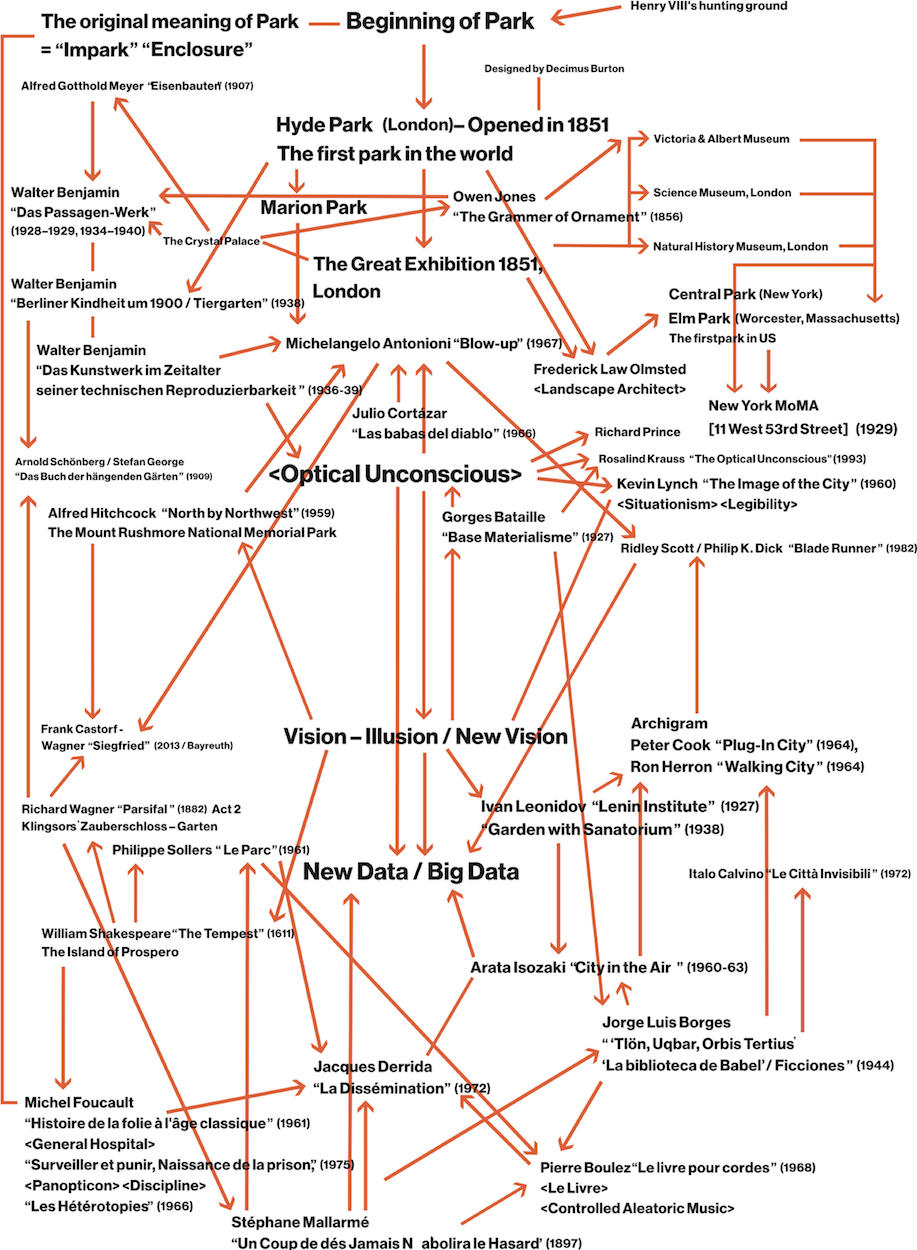

「プロミス・パーク・プロジェクト」のインスタレーションは、一見して、「公園」とは程遠いものに映るかもしれない。映像の絨毯、織物の絨毯が提示され、イメージソースとしても、近代産業遺構の廃墟や廃墟島が出てくるばかりである。それがなぜ「公園」なのか。PPPでは、リアリスティックな都市計画上の未来の公園を提案するものでもなければ、過去の公園のサンプリングにもフォーカスを置いていない。近代的な公園は、その場所に存在していた時間的、空間的なゲニウスロキを覆い隠す機能を持ち、市民社会の台頭とともに公開されてきた歴史がある。PPPでは、むしろその覆い隠されたものから未来の可能性を掘り起こし、メディア技術やバイオ技術も積極的に援用して、公園という特殊な限定空間の持つビジョナリーなネットワーク機能に注目するのである。公園と庭園は、類似性があるが、本来的には根源的な成立が異なる概念である。近代都市における社会的機能も異なる。しかし、文化人類学的視点から、共同空間=公共空間内のある要素が、ヴォイドとして他の空間から隔てられている起源に遡るならば、公園前史的な存在である庭園や庭にも参照を巡らし、それらの共通点に到達することは不可能ではないだろう。このコラージュ的小エッセイでは、近現代史における、公園から発想される限定空間や縮地的機能の事例を跳躍的に結びつけ、文脈の組み替えからどのような想起の可能性が見えてくるのかを探っていくものである。(「記憶は本質的に保守的であるが、想起は破壊的である。」テオドール・ライク)

公園のない都市はないといっても良い。それは、都市の内部で密やかに囲われるべくして存在する公園が、どこかでパラダイスの記憶とも結びついているためかもしれない。都市を身体と見立てた時、子宮的安息地といったイマジネールな想起もおこさせる。(その反対として情念定型としての公園という形もありうるのかもしれない。)そもそも公園自体が、外部の都市機能とは明らかに異なる性格を保持する空間である。そこには異なった位相の時間が流れている。また、公園の中には、必ずと言ってよいほど「公園内公園」的な様式がある。本質的に、公園は入れ子状の存在なのである。レム・コールハースは、近代都市の大部分である、無個性に展開しながら増殖を続ける空間を「ジェネリック」とし、それとは異質な空虚な空間が必要だと考え、それを「ヴォイド」と呼んでいる。アンリ・ルフェーブルが指摘するように、身体的感覚に根ざした「生きられる空間」として都市を把捉していく時、有意味な都市空間は身体のリズムの同期するものとして現れてくるだろう。しかしこの都市内の「ヴォイド」はどのように知覚されるのか。どのように身体や知覚と関係付けられていくのか。

芸術史と「公園」の関係を考えてみる上でより興味深いのは、「囲われること」によって成立している「公園」が、本来の近代的公園機能を逸脱し、他の空間や時間と関係付けられる時、どのような跳躍的な役割や回路を発動するのか、といったことである。「公園」という装置は、何かを保管埋蔵している場所なのか(「知性が現像しなかったために役立たずのまま終わるネガ」プルースト)、生成と滅却の渦中で生まれてくるものをプロジェクトする場所なのか。外部から囲われ必然的に構成されたものなのか、あるいは内発的、内在的な創生される何ものかであるのか、について多重に考える必要がある。

例えば、シェイクスピアの『テンペスト』(1611)は、構造的にきわめて近代的な劇作と言うことができるが、ミラノ大公から追放されたプロスペローの流刑島自体は、一種の仮想の場所であり、ビジョナリーな未来的装置と呼んでも差し支えないだろう。演劇的再現ではなく、仮想性に根拠を置くなら、非場所的性格を持ち得る場所でなければならない。周囲の都市から空間的、時間的に異なった体系化がおこる限定空間という意味において、仮定的にそれを「公園」と見立てることも可能ではないだろうか。この流刑島では空気の精が存在し、魔法が実態化する。プロスペローは、そこでは未来を予見し、時間も操作可能である。流刑という隔離(フーコーの謂う近代化における施療院、監獄)は、「熱い社会」のさなかにあるが、プロスペローが支配する近代から逆行した諧謔的な魔法の園は「冷たい社会」の祭祀的象徴性をそこに覗かせる。ピーター・グリーナウェイ版『テンペスト』と言うべき映画『プロスペローの本Prospero's Books』(1991)では、この流刑島で起こる全てのアクションは、同時に立体的ピクチャレスクでもあり、さらにプロスペローの魔法=メディアによる空間操作によって次元を変えられ、すべては仮想の「本」に収録されてしまう。(実際グリーナウェイは当時のハイテク技術、ハイヴィジョンやペイントボックスによる映像加工を導入した。)『プロスペローの本』では、映像のピクチャレスク効果に主眼が行きすぎている批判はあるが、諸シーンがバラバラに保管され組み替え可能なパレットとすることで、プロットを逸脱して『テンペスト』の仮想装置性をより強調することに手を貸している。劇は「熱い社会」と「冷たい社会」の、その双方の象徴性を帯びながら進行する。そしてシェイクスピアは最後に解決の方向判断を読者(観客)に委ねるのである。

そこから跳躍して、明らかに『テンペスト』を参照していると思われる、19世紀末のワーグナーの舞台神聖祭典劇『パルジファル』(1883) 第2幕におけるクリングゾルの魔法の園に想像を巡らせたい。この第2幕は、第1幕、第3幕が、外延を特定できない「熱い社会」の渦中にあるとすれば、演劇的にも三一致の法則が確保された第2幕は、「冷たい社会」の挿入にあたり、傷ついた聖杯の騎士たちにとっての異邦の地=プロスペローの島がそこに現出するのだ。(ワーグナー自身のバイロイトにおける初演の舞台ドローイングでは、そこはアジア的オリエンタリズムが充満した空間になっている。)しかし現在の多様化社会の感覚では、そのどちらの立場の視点が異郷なのか、判別はつかない。レヴィ=ストロースは、第1幕の舞台転換音楽のグルネマンツの台詞である「ここでは時間は空間となるのだ」という「熱い社会」への移行宣言を逆転させて、人類学的視点を経た脱近代においては「空間は時間となる」と提言してみせるのだが。

巨匠ワーグナーの孫にあたるヴィーラントとヴォルフガンク・ワーグナー兄弟が、第2次大戦下にナチスに蹂躙されたワーグナーの聖地バイロイトの回復を図り、戦後初めてバイロイト音楽祭を復活スタートさせたのは1951年である。ヴィーラントは自らが演出家となって、『パルジファル』『ニーベルングの指環』(1874)など大作を次々に上演していくのだが、そこでヴィーラントが提出した革新的な視覚性とは、舞台上から具体的な場所性を示す要素をことごとく排除し、プレートテクトニクスと称すことが可能な巨大な円盤やプレートを配すことであった。このプレートが幾つか組み合わされ、上下左右に場面ごとに捩れることで、その端境部分に登場人物の居場所が生まれる仕組みである。バイロイトに遺された舞台マケットのアーカイヴを見ると、戦前の舞台は、具象的であれ、やや抽象性が導入されたものであれ、ある自然風景や街中や建築内部の光景を、プロセニアムアーチのフレームから切り取ったものの表象が主で、ヴィーラントが採用した抽象化された巨大なプレート=特殊な仮想装置は現れてこない。

ヴィーラントはユング心理学の元型論に大きな影響を受けていたようだが、なぜこのようなプレートを登場させたのか。要するにワーグナーの楽劇は、直接的にわれわれの社会が根源的に依存している世界観へのアクセスを可能にする、現実の都市の表層的表象から跳躍したプリミティヴな知覚の場に観客を投げ出す行為である。しかもヨーロッパの近代芸術体系は、より複雑になることの価値を大として、構造や原理の組み合わせだけでなく、そこに神話的なもの、経済的なもの、民俗的なもの、までが流れ込み、古典的音楽フレームを完全に逸脱する生成的な増殖性や持続性までがテキストに加わるという、紛れもなくそれら傾向の頂点がワーグナーに集約されているのは確かなことでだろう。そうなるとその反動での極度な捨象といった抽象化を導入しないと、構造は自らを維持できなくなる。この直接的な全体宇宙へのアクセスは、つねに総論哲学者であるヘーゲルへの「理性の狡智」への接近(マルティン・ゲック)によって、ワーグナー楽劇の総合芸術性を統一感あるものに仕上げたのだが、反面、20世紀においてはナチスとの接近を招く結果にもなった。それを考慮するなら、ヴィーラントの導入した視覚的プレート世界は、非常に勇気のいる選択であり、舞台自体をプレートによるヴォイド空間としたことは非常に批評的である。

その後のバイロイト100年祭(1976)のパトリス・シェローが採用した産業革命以降の社会進展を反映した舞台、ハリー・クプファーの採用した歴史の道の舞台は、ユング的元型に依存する表徴性の廃棄という意味で、ヴィーラント様式への明確な離別と手法批判ではあるが、時代や時間を跳躍し混成させる抽象的連結を生かす効果は、ある意味ヴィーラントの本質性をも、批評的に受け継いでいると言えるだろう。(シェローの『リング』には舞台脇に、劇上の進行とは関係なく、つねに反復的に生産稼働を続ける工業機械が登場していた。)それが、2000年代に入ると、レジー・テアターのパラダイムが台頭し、露骨で安っぽい、現在の社会的事象や地域への状況代入と当てこすり的な皮肉が横行することになる。レジー・テアターのムーブメントでは、クリストフ・シュリンゲンジーフがバイロイトで演出した『パルジファル』(2004-6)はその中で、出色の出来だったのではないかと思われる。シュリンゲンジーフの『パルジファル』第1幕、3幕は、アフリカのザンビアの難民キャンプに設定が置き換えられ、パルジファルは、レトロウィルスによるバイオハザードの渦中で、唯一抗体血清を保持する救世主として描かれる。ラストシーンの救済では、ピーター・グリーナウェイの映画『ZOO』(1985)の如く、腐敗したウサギが巨大スクリーンに現れるが、それが救済を示す最終の協和音が引き伸ばされる中、心臓だけが再度鼓動を開始する幕切れとなり、聴衆は唖然となった。シュリンゲンジーフは、『パルジファル』を「熱い社会」と「冷たい社会」の相克として捉え、その中で胎動するする生命は映像メディアによって伝えられるのである。その第2幕では、クリングゾルはブードゥー教の呪術司祭になり、キリスト教社会にとっては許容外の祭祀が繰り広げられるが、クリングゾルは、最後にフリッツ・ラングの映画『月世界の女』(1928)の如く、ロケットに乗って別世界に脱出しようとしてこと切れるのだ。

シュリンゲンジーフがマルチスクリーンを多用して、ピクチャレスクな舞台造形より、映像の空間的時間的交差を重要視したことで表明されたように、ワーグナー舞台は映画に接近していく。(ヴィム・ヴェンダース、ラース・フォン・トリアーなどの映画監督がワーグナーの『リング』の演出に招聘される噂は絶えなかったが結局は実現しなかったが。)ワーグナー生誕100年記念(2013)を任されたフランク・カストルフの『リング』は舞台上では、高解像度ハンディヴィデオによる舞台上ライブ中継が主役となっている。『ジークフリート』第2幕では、アメリカのサウスダコタ州にある有名なラシュモア山国立記念公園のアメリカの4大大統領の顔面像を刻んだ巨大なモニュメントの引用が舞台全面に出現したが、ただし、カストルフの採用した顔面は、歴代アメリカ大統領ではなく、共産主義者の系譜イコノロジー[マルクス、レーニン、スターリン、毛沢東]に変容させられていた。これは明らかに、ヒッチコックの映画『北北西に進路を取れ』(1959)の引用である。(回転舞台の裏側は、ベルリンアレクサンダー広場で、これもいわば映画に関係する。)ヒッチコックの主人公(ケーリー・グラント)は、自覚がないままに、米ソ間イデオロギーに運命を左右されるスパイに誤認され、自らの運命を翻弄される流浪の存在に堕する人物である。カストルフにとっては、この主人公はまさに、21世紀に突入した現在においても、いまだにエネルギー天然資源の奪取競争を繰り広げる時代のジークフリートである、ということなのだろう。よく指摘されるように、「北北西」という方位は現実的に意味をなさないので、これは架空のよその場所を目指しているということになる。前述の『パルジファル』第2幕同様、『リング』四部作における第2夜(3夜目)にあたる『ジークフリート』は、『リング』のなかでの「冷たい社会」の挿入にあたり、ここでラシュモア山の空虚な張りぼて(『北北西に進路を取れ』もロケではなく、すべてMGMのスタジオでのセットでの撮影)を導入したカストルフは、なかなかの慧眼の持ち主と言わざるを得ない。

『ジークフリート』第1幕では、大神ヴォータンは、アノニマスなさすらい人として登場し、ミーメ相手に様々な予言語りをしてみせるのは知っての通りである。また地母神エルダが登場するのも『ジークフリート』であり、第3夜(4夜目)『神々の黄昏』のプロローグで登場する3人のノルンたちは、『ジークフリート』の「冷たい社会」の延長としての幕切れのエピローグと考えることもできる。(この3人のノルンは、シェイクスピアの『マクベス』(1606)の3人の予言の魔女の引用であることは言うまでもない。)フリードリヒ・キットラーが指摘するように、ワーグナーは、壮大な楽劇構想での舞台上の視覚情報に関して、音楽を演劇と結びつけるというより、当初から実態のない幻燈技術つまり映画を導入したがっていたということは興味深い。21世紀に入ってようやくワーグナーと映画的技術が融合し始める兆候を見せ始めたのである。要するに、映画は、ベルナルド・ベルトルッチの映画『ルナ』(1979)の冒頭で登場する映画館のように、演劇よりはるかにビジョナリーな装置であり、子宮的な記憶のメディアなのである。

第七の芸術にあたる映画では、公園はやはり特殊な場合に現れる。つねに、国際スパイの連絡場所となるニューヨークのセントラルパークは常套句であるが、パゾリーニの原作を援用したベルトルッチの処女作映画『殺し』(1961)では、ローマ郊外の場末の公園が舞台となっている。この『殺し』は、黒澤明の映画『羅生門』(1950)を本歌取りし、ヨーロッパに舞台を置換した設定で有名である。芥川龍之介原作の黒澤の『羅生門』は、複数の人物がある凶行を目撃体感するのだが、それぞれの視点から述べる陳述がすべて異なり、辻褄が合わず、複数の真実が生まれてしまう多次元的状況を中世時代劇の設定で描くことで世界的に評判となった作品である。(日本映画で初のヴェネチア映画祭で金獅子賞受賞。)黒澤は、凶行が起こる場所を、外縁も方位もわからない山中の森林の中に設定し、宮川一夫の自然光と反射光の混在した光学性に秀でた撮影(森の中を走り抜ける移動撮影は、実際は同じ場所を何回も回転して撮影した。)によって、それぞれの登場人物たちの幻惑性を対等に表現していた。しかし、ベルトルッチは、それを夏のローマの公園に移行させ、様々な出自の社会の底辺で暮らす5人の人物たちが、存在の糸を捩らせて紡いでいく叙情詩編に変容させている。秩序や法的拘束の網目の中で起こる、異様な多次元的事態が、公園の中では当然のように生起する現実となる。ヨーロッパにおける異化空間=公園の意味がここでは際立っている設定だ。

ミケランジェロ・アントニオーニは、フリオ・コルタサルJulio Cortázar『悪魔の涎Todos los fuegos el fuego』(1966)を発想源に、映画『欲望Blow up』(1966)を初めてロンドンで撮影した。主人公(デヴィッド・ヘミングス)が偶然、公園を散歩中にある殺人事件をカメラで撮影してしまったことから事件が発祥する。最初本人の自覚はなかったが、写真家である彼は、自宅のスタジオで撮影フィルムを現像するうちに、その1枚に不審な拳銃が写り込んでいることに気づく…というストーリーである。ブローアップされる現実の断片化とイメージの浮遊から、すべてのプロットを逆算して演出されているが、コルタサルの原作では公園の指定はないが、これを公園での出来事に状況を跳躍してみせたのは秀逸というほかはない。(撮影場所はハイドパークではなくロンドン南東のマリヨンパーク)まさにこの『欲望』は撮影メディアの視覚的無意識を直接的に取り扱った最初の映画であるということができる。「視覚的無意識」を最初に言及したのはワルター・ベンヤミン Walter Benjaminで、『写真小史』(1931)の中で「カメラに語りかける自然は肉眼に語りかける自然とは当然異なる。…人間によって意識を織り込まれた空間の代わりに、無意識が織り込まれた空間が立ち現れるのである」と指摘している。複製技術である写真や映像といった視覚メディアは、人間の意識に上らない対象の細部やスローモーションなどの時間的拡大を、一種の文様として、物質的に感光させ刻印させる。現在では、光学技術がデジタル化され、超高解像度撮影が可能になり、センサー技術、ネットワーク、ニューサイバネティクス、ディープラーンニングなど技術革新全般とビッグデータと連動することで、もはや「視覚的無意識」を超えて、見る主体を欠いた「メディア的無意識」のパラダイムに突入しているとも言える。

マルグリット・デュラスの小説には、『アンデスマ氏の午後・辻公園』(1955)をはじめ、多くの公園が登場する。『アンデスマ氏の午後・辻公園』は、男女の会話が唐突に始まり継続される中、突然の終わりを迎える小説だ。そこには従来のドラマトゥルギーはなく、浮遊する会話が存在するだけである。テニスコートを挟んだ食堂と窓と庭だけが舞台となる、デュラス自身が自作を監督した映画『破壊しに、と彼女は言う』(1969)のラストシーンでは、予想不可能なカタストローフが到来する。デュラスの設定では、庭園なのか公園なのか、それよりも室内とそれらの外部空間の延長が窓を通じて繋がることが注視されている。原作では、このラストシーンは「この音楽は木立を粉砕し、壁を押しつぶしていかなければならない」となっているが、映画ではそれは、もはや音楽(バッハ『フーガの技法』(1742~)の「未完のフーガ」の指定)ではなく、爆裂的音=振動になっている。公園が世界を破壊するのである。マイヨールの彫刻が多数点在するパリのチュイルリー公園をロケ地に、円環的な横移動撮影を多用した短編映画『セザレ Césarée』(1979)(撮影:ピエール・ローム Pierre Lhomme、『セザレ』の映像素材は、意図的にすべての組織的カット割りを放棄したデュラスの映画『ナヴィール・ナイト Le navire night』(1978)の使用しなかった映像フッテージのみによって構成されている。デュラスはそれを「映画の破綻を撮る」行為であり、作ることの不可能性に到達したものだと語っている。)では、デュラス自身のナレーションによるパレスチナの地名「セザレ」「セザレア」と繰り返される置換と異化、複数の彫刻と公園の映像の移動、ヴァイオリンの単旋律によるミニマルミュージックが対置され、空間の組織を脱秩序化していく。テキストのナレーション、映像、音は、同期がなく平行して存在する。公園とは、外部の都市空間以上に、破壊的な何かにさらされた空間なのだ。

フィリップ・ソレルスの、まさのそのものの題名の小説『公園 Le parc』(1961)は、エクリチュールとしての即物的なテキストの存在の混乱を提示した問題作である。「僕」が描いていく緻密な視覚描写に、「彼」「彼女」が登場するが、それぞれのセンテンスは、分裂的で自由に浮遊してそれぞれが主張しており、従属的なシーケンシャルな関係より相互に入れ子状のような自由な関係性を持っている。このテキストは、隣接的な意味の繋がりにおいて具体的であるが、エクリチュールとしての定位として、まさにアンフォルムな空間を彷徨っている。ソレルスの文学空間は、『数 Nombres』(1972)に転移して、さらに探求が単純化-複雑化させられる。『数』では、ヴィトゲンシュタインの『論理哲学論考Tractatus Logico-philosophicus』(1921)のシステムのように、各節に系統ナンバーがタグとしてふられ、テキストは各センテンスが対等に浮き出るようなシンプルな存在論を示している。すべてのセンテンスには読点がない。さらに『数』には、『公園』からの断片的な複数の引用が行われている。ソレルスの溯源には、ジャック・デリダの『散種』(1972)の言及を待つまでもなく、プルーストとともに、ステファヌ・マラルメの不可解な詩『骰子一擲 un Coup de Dés』(1897)への接合があることは確かなことだろう。平面上の星座の如く、各単語が別々の級数によって視覚表現的にもバラバラに配置されているこのマラルメの謎めいたテキストは、どのような時間性を伴った経路、迂回路を辿っても解決が複数生産されるシステムをテキスト自体が示している。ここでは、タイポグラフィは、有意味な統辞性だけではなく、各文字自体が多様な空間-余白を孕みアプローチによって異なる位相が生成される。文脈を離脱する単語自体が視覚認識され、つねにその記憶が存在を刺激し、それぞれの諸共鳴が消滅することはない。それらを成立させているのは、文字を書き記した限定平面=公園的空間である。

現代作曲家のピエール・ブーレーズ Pierre Boulezは、分割可能な継続性を可能とする概念を、マラルメの『骰子一擲』と並行して、「本(ル・リーブル)Le Livre」と呼び表した。(ブーレーズの作品には『弦楽のための本 Livre pour quatuor』(1968)がある。)ブーレーズは、「管理された偶然性」を標榜し、細部の要素は細胞内の諸器官のように生成的であり、偶然性を取り入れた可変なオプションを許容するが、それらを成立している外縁としての全体概念である「本」は明確に規定されているという見解を示した。生成と全体秩序の共存可能とする概念的外縁。ワーク・イン・プログレスとして、つねに書き込まれて増殖していく内在化したテキスト=音楽。(ブーレーズの改作癖は、自作のピアノ曲や室内楽をフルオーケストレーションして立体化する傾向にまで及ぶ。)こうした思考は、晩年の代表作『レポン Repons』(1985~)においてもさらに顕著になり明晰化されている。『レポン』では、コンピュータのライブエレクトロニークによるディストーションも含めて、幾重にも入れ子状に重なった音色〜音響ブロックが交差・炸裂する可能性を、空間が装置として立体化させるシステムをとっている。庭園内庭園空間。その意味で、『レポン』に批判を向けるとすれば、この音響空間は、本来聴衆のためではなく、演奏者自体のために創られていく入れ子状空間ということができるだろう。究極には『レポン』は、パフォーマーと聴衆の差別が無い生成内空間しか問題にされないのである。

マラルメの現代への変異体という意味では、ジャン=マリー・ストローブ - ダニエル・ユイレJean-Marie Straub - Danièle Huilletの実験的な短編映画『すべての革命はのるかそるかであるToute Révolution est un Coup de Dés』(1977)が突出した作品である。1871年のパリ・コミューンの犠牲者たちが埋葬されているペール・ラシェーズ墓地前の空き地の丘陵の上に、9人の国籍が異なる男女が、正面を向いて間隔をあけて1列に配置され、マラルメの『骰子一擲un Coup de Dés』を、9人で順に、自由なフレージングで暗唱していくが、カメラをそれぞれ置き換えて別の角度からの同時撮影同時録音をおこない、全50ショット(そのうち実写風景が41ショット/マラルメのテキスト朗読部分が39ショット)でモンタージュしていくという作品を制作した。映画というシーケンシャルな時間性をもつメディアが、連続性をもつ空間に対して、バラバラの星座的な空間性と非線形的に連結するというこれまでには試みられていないアプローチで、小編ながら大きな衝撃を与えている。

アピチャッポン・ウィーラセタクン Apichapong Weerasethakulは、タイの映画作家であるが、映像インスタレーションも多数発表しており、表現領域を限定しない映像や写真を巡る多様な探求を行っている。アピチャッポンの映画『光の墓 Cemetery of Splendour』(2015)では、眠り病に犯されたタイの兵士たちばかりが登場する。息はしているが、つねに眠りに堕ちており、時間喪失疾患にも犯されている彼らは、まったく何も語ろうとはしない。各兵士たちのベッドには何に繋がって何を表示しているのかも不明な、不気味な曲線LEDインジケーターの光の変化だけが、植物人間化した存在の生命維持を証明し、微弱かつ静かなる生命の反抗として、この平明さと存在だけを表明するばかりだ。この舞台が、タイの東北部チェンマイ郊外にある病院の庭と隣接する公園である。都市の全体像は映画の中では示されず、近辺の隣接関係しか、空間的把握はわからない。実は、この公園には、過去の遺跡の遺構が地下に眠っているらしい。しかし、現・軍事政権下では、そうした過去は顧みられず、ショッピングモールに新規経済開発されるのか、土地がランダムに掘り起こされ、何人かの政府の下請け業者の作業人が黙々と掘り起こし作業を続けている。映画の最後では、主役の老婆が、この無残な公園の姿を凝視するショットで終りを告げるのだが、老婆と公園が切り返しショットで映されると、波打つ掘り起こされた箱庭化された土砂の山の間を、なぜか労働者たちは愉しそうに動き回っているようにも見えるのだ。

アピチャッポンの底知れなさは、通常なら無言の政権批判のイデオロギーの強度を背負ったままに終始するはずの光景に、どこかユーモラスな遊動さえ与えている眼差しであろう。そこにどこか、ジョン・フォードの撮影するアリゾナのモニュメントバレーのショットを重ねて想起してしまうのだ。フォードが『駅馬車』(1939)以来、幾度となくロケ場所に登場させたあの場所である。モニュメントバレーも一種の壮大な箱庭であり、西部劇というのは、先住民族だけが全てを知っている限定された土地に、対立するアメリカ騎兵隊がボーダーを巡らせた砦が点在する空間の説話であり、箱庭内箱庭空間の出来事なのである。フォードは、先住民族と騎兵隊の壮麗な戦闘をモニュメントバレーにおいて何度も映画の中に描き込んでいるが、フォードは先住民に対して実は非常に柔和な親和的な眼差しを持っていた。彼らを映画で雇用することで経済的活性を与えていたし、説話的にも映画『シャイアン』(1964)では、先住民たちの視点からアメリカの開拓を逆照射して描くという作品を制作している。『光の墓』の老婆の眼差しは、『シャイアン』のドロレス・デル・リオの姿とも、どこか重なるものがある。アピチャッポンの掘り起こされた庭は、フォードのモニュメントバレーの縮小した借景である。フォードの中で躍動していた先住民や騎兵隊の運動の軌跡は、記憶となってアピチャッポンのタイの労働者たちに転位している。こうした両義的、流動的な浮遊性の表現こそ、その場所そのものへの敬意を表す最高の手段である。

アピチャッポンは、映像インスタレーション『ナブアの亡霊Phantoms of Nabua』(2009)のなかでは、タイ東北地方のナブア村(この村は、1960年代から約20年間、政府の軍隊によって共産主義者の秘密拠点とされ、村全体が蹂躙された場所である)の郊外の空き地で、なぜか燃え盛るボールを蹴り合うサッカーに興ずる青少年たちを描いている。近代的な都市空間も、公園的空間もないアジアの辺境の場所では、民衆や子供達が遊びに興じる空き地こそ、一種の公園的ヴォイド空間である。アピチャッポンの『ナブアの亡霊』では、リアルな蹴り出される火の玉ボールがついには、空間に満ちていたと思われていた火花の閃光を実は投射していた映像スクリーンに突進し、最後は布が燃え上がってしまう。リアルと記録(記憶)化された火の融合と破壊。アピチャッポンが近年よく選択する要素に、こうした燃えるオブジェクトや花火があるが、アピチャッポンによれば、爆発する火は、軍事兵器による破壊や殺戮を表現するものでもあり、また正反対に、人類と地球を繋ぐ根元素であり、民衆の祭りの中で必ず登場する生命の活性や祝祭を象徴しているものでもあるという。存在の両義性を最大限許容し感覚に衝撃として開放すること、測ることのできない多層な記憶の時間経過が一瞬で現れることこそ、アピチャッポン作品の持ち得る視覚=知覚の解像度であり、われわれが公園的空間へ向けて意図的に呼び出さねばならない感度であろう。『光の墓』の墓のクレジットシーンに重なるのは、近代都市公園で、民衆が音楽に合わせて一斉に興じている集団体操である。ここでようやく民衆が切り開くヴォイドが、近代都市公園空間と映像的に重なることになる。

PPPのフィールドワークとしては、東京を公園都市としての発想の下に見ることは可能かという問いを立て、明治維新以降の都市構想の中核をなす「明治神宮」とその周辺の調査を、ムンとともに行っている。「明治神宮」に対して、隣接的位置関係にあたる「新宿御苑」の壮大な敷地は、江戸屋敷が植物試験場を経て1906年に皇室の庭園となり、第2次大戦後1949年に国民公園として公開されたものである。内部の植生も意図的に非常に多様で、庭園公園として、日本庭園、中国式歴史建造物、イギリス風景式庭園、そしてビスタ構造と言われる遠近法を駆使した奥行きを持つ4列のプラタナスの巨木並木を配したフランス式整形庭園が連結された複雑な空間である。「明治神宮」が、立ち入り禁止エリアが多く隠匿された空間であるのに比して、「新宿御苑」は、戦後の自由の象徴として、一般市民の憩いのために広大な空間が開放されたのである。

新宿御苑が舞台となる有名なシーンとして、川端康成の小説『山の音』(1954)を原作とする成瀬巳喜男の映画『山の音』(1954)で、ここのフランス式整形庭園をロケ地に取り上げている例がある。この新宿御苑の場面は、原作にも登場するが、成瀬の映画では、ビスタ構造の並木の登場だけに絞られ、原作の説話の前後の文脈を入れ替えて、映画ではラストのクライマックスシーンに置かれている。原節子演じる菊子が、秘密裏に堕胎を経験し、山村聰演じる義理の父親信吾へのエレクトラコンプレックスを仄かに示す場面である。2人の見え隠れする人間関係の距離感を、成瀬は冬枯れの2列の並木道の間隔と奥行きの深度を、微妙な移動撮影と方向転換、対象距離の変化が施された切り返しショットを左右にアングルを動かしつつ、あまりに見事に一つのシークエンスに落とし込んでいる(撮影:玉井正夫)。遠近法の直進する規律と、それを逃れ忌避する人物の視線の転位。これは成瀬の特徴である。設定は原作通り冬の夕方で、現場に行ってみるとわかるが、120mは続くかと思われる4列の平行並木に対して、成瀬は巧妙に2列のみしか画面に入らないように、切り詰めた構図と編集によって、父娘の不可触な禁忌の愛憎関係を、映像的に削ぎ落として表現しているのである。遠近法の深み嵌る停滞、そして直後の見通しの効いた広場への開放の動きを、エレガントな空間の運動として表現する。信吾は「東京の(街の)なかにこんなところがあるとは、想像がつかないね」と呟く。

実は、『山の音』の数年前に、小津安次郎が原節子を使った映画『晩春』(1949)を撮っており、同じく、娘が抱く父へのエレクトラコンプレクスが中心主題である点で、『山の音』の成瀬にはおよそ、小津に対する大いなる対決意識があったのではないかと思われる。興味深いことに、この世界的に著名な2つの名作映画の、エレクトラコンプレックスのクライマックスでは、両者ともに庭園/公園空間が、父娘の心理戦と対照する形で挿入されているのである。小津の『晩春』では、例の有名な「壺のショット」がそのシーンに登場する。兄弟が戦争で死に、残された一人娘の紀子(原節子)は、ようやくの結婚が決まったが、本人は嫁ぐことに踏み切れないでいる。婚前最後の父娘の旅で京都旅行に出向くが、その旅館での夜、紀子は父周吉(笠智衆)に嫁に行きたくない旨を告げる。しかし周吉はそれに気づかぬふりをして寝息を立てる。ここでそれとは関係のない床の間の壺のショットが挟まれるということになる。この壺は何の意味を持つのか、世界的に様々な意見が噴出することになったショットである。改めてこのシークエンスの前後はどうなっているのかに注目すると、その前には、京都東山にある清水寺の崖面に切りだされたL字状の本堂舞台を使った、向こうと手前の深い奥行きの遠近を往還する空間相互の対話のシークエンス(切り返し)が来ており、壺の後には、今度は対照的に、京都右京区にある臨済宗禅寺の名刹である、龍安寺の枯山水石庭のシーン(ここでは娘を欠いて父とその友人との対話になる)が来る。龍安寺のシークエンスは8ショットで構成され、枯山水の中の点在する庭石(砂は大海を表し、点在する石は雲間の高山を表す)の抽象的なアップが繋がれている。さらに7ショット目が、余白に対して不均衡配置されている庭石を画面中央部に配置する構図で、これが壺のショットの対象物と余白の緊張関係とほぼ重なるのである。龍安寺は細長く圧縮され、あらゆる要素が抽象的に凝縮された、非現実的といっても良い究極の庭園空間である。小津は、(1)ピーカンの清水寺/遠近が強調された空間/父娘友人全員の充足した対話 (2)暗転の旅館の一室/狭い床の間/不安定な父娘の心理 (3)ピーカンの龍安寺/空間性が切り詰められた横長の石庭/ファルスを欠く父と友人の対話、といった極端な振幅を持った3シークエンスを連鎖させる。しかも日本を代表する対称的な2つの空間を、中間に壺の映像(床の間も一種の室内庭園空間とも言える)を蝶番として配して、両者を連鎖させることで、小津は『晩春』のクライマックスを僅か数分で描いている。小津が古典的映画フレームのパラダイムの中で表現を試みながら、日本の庭園空間を利用することで、サブリミナルなダイナミズムをもたらすことを可能にしているのだ。

龍安寺は、現代作品にも多数影響を与えており、デイヴィッド・ホックニーが、多視点的なフォトコラージュシリーズで再現した作品『Sitting in the Zen Garden at the Ryoanji Temple, Kyoto, Feb. 1983』(1983)は有名であるが、現代音楽では、ジョン・ケージが、大小計15個の石庭の庭石を空間的記譜とみなした音楽作品『Ryoanji』(1983)がある。この15世紀中庸に創建された石庭の庭石の分析で、風水思想を背景に、地に対しての各石の配置が精緻なアルゴリズムによった間隔で厳密に構成されているという解析結果もあり、今現在でも驚愕の眼差しが注がれている石庭ということができる。石庭は想起の空間である。

最後に、ムン・キョンウォンがPPPで当初から言及していた、廃墟と緑化の問題の関連について触れておく。漫画家・藤子・F・不二雄の70年代の短編漫画に『みどりの守り神』(1976)がある(後にアニメ化)。ストーリーは、飛行機が何らかの衝撃で山中に墜落し、主人公みどりが目覚めると、もう一人の男の2人しか生存者がいない。2人は諦めて都市を目指すが、どこまで行っても街は現れず、見慣れぬジャングルが続くばかりだ。ようやくビルが見え出したと思うと、そこは人間も動物も昆虫もいない植物だけが蔓延った東京であった。バイオ兵器の暴発によって、植物とバクテリア以外の生物が死に絶えた地球上が描かれるが、漫画表現による東京を覆い尽くすジャングルの写実は、むしろリアルである。しかし、『みどりの守り神』は黙示録的暗黒世界であるはずだが、なぜか回帰的爽快感が残る作品である。無人の公園都市・東京の想起。植物の織り成す空間と時間。ムンのPPPインスタレーションで描く世界では、3.11東北大震災(2011)以降の世界を経て(ムンは現場の取材に赴いている)、人間はなぜか登場せず、近代建築の廃墟の屋上が相互に(植物的に)連鎖し、緑化だけがそこに展開していく様がCGで加工される。これはビジョナリーというより、半ばリアルな世界観なのかもしれない。改めて、そこでの公園の可能性とは何か。

芸術史の中には、「続いている公園」(コルタサル)がつねに浮遊している。