0、

山口情報芸術センター(以下YCAM)よりおよそ3km南東へ

現在、興隆寺には、往古、

これら3つの奇妙な石は、かつて「六即石」と呼ばれた石が転用されたものと言われている※1。寛延3年(1750)に撰述されたこの寺の寺誌『

六即石ノ事、法界門ヨリ本堂ニ至リ、六丁アリ、依テ六即四十二位ノ階級ニ約シテ是ヲ建ツ、下乗下馬石ハ、日光山ノ写シナリト申伝ヘタリ、共ニ中興僧正

行海 和尚ノ建立也 ※2

※1 真木隆行「周防国氷上山興隆寺の旧境内とその堂舎配置」『山口大学文学会志』第65号(山口大学文学会、2015年)、49-50頁。

※2 真木隆行「氷上山秘奥記翻刻并解題(二)」『やまぐち学の構築』第4号(「やまぐち学」構築プロジェクト、2008年)、87頁。

興隆寺は南北にのびるかたちの境内を持っていたのだが、その入り口に位置する南の法界門から北の本堂までの6丁の参道に、1丁(約109m)ごとに六即石という石を配置したというのである。これは「下乗下馬石」とともに、17世紀後半に興隆寺を再興させた行海和尚の建立であるという。

「六即」とは、そもそも、天台宗において究極の悟りに至るための6段階「理即」「名字即」「観行即」「相似即」「分真即」「究竟即」のことである。また、「四十二位」とは、菩薩が仏の悟りに至るまでの位階を42に分類したものである。行海和尚は、南北にのびる参道に6つの石を置くことで、それを究極の悟りへの6段階の道に見立てたのである。このように「六即」の6段階を実空間上に石等を用いて実現した例は、管見に及ぶ限り他に確認できていない。

その六即石のうち3つの石が、先に見たように、現在、奇妙な形に転用されているのである。とくに「分眞」石は、近年まで神の「分身」を意味するものと信じられていたという※3。もっとも、残りの「観行」「相似」「究竟」石は発見されていない。かつて、究極の悟りへの6段階を実空間上において可視化した石たち。そこから奇妙に転用されている3つの石と、いまや失われてしまった3つの石。それらは我々をいかなる教えへと導くのか。

※3 真木隆行「周防国氷上山興隆寺の旧境内とその堂舎配置」、50頁。

1、

「park」という言葉は、語源的には「囲われた場所」という意味を持っており、特に、王室狩猟園を指す言葉として用いられた。それが一般に開かれた場となることによって、「park」は、今日我々の知るような公園を意味する語となった。公園と縁深い庭園を意味する「garden」もまた、同様の語源を持っているが、いささか単純に図式化するならば、「garden」とは特権階級のためのあくまで私的な空間である一方で、「park」は庶民に開かれた公的な空間であると言うことができる。

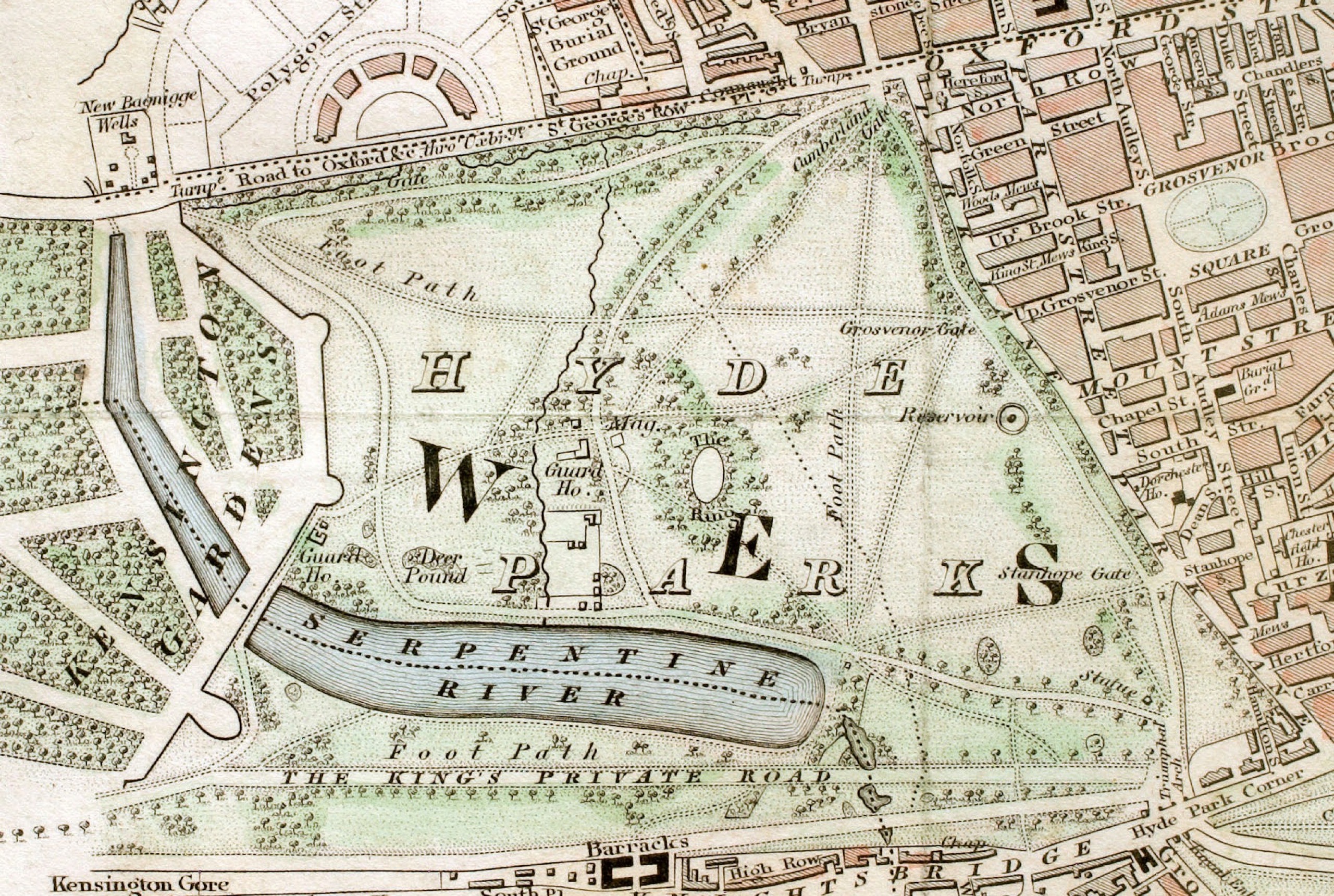

世界最初の公園は、イギリス、ロンドンのハイド・パークであると言われている。ハイド・パークの地は、もともとウェストミンスター寺院の所領であったが、1536年にヘンリー8世によって召し上げられ王室狩猟園となった。ところが、1637年にはチャールズ1世がこの狩猟園を一般に開放し、これによって世界初の「公園(public park)」が一時的に成立することとなった。以降、ハイド・パークは政治体制の変動とともに閉鎖・開放を繰り返すことになるのだが、園内では、時代毎にスポーツや軍事パレード等の様々な催事が行われた。また同時に、ハイド・パークは様々な人物の手によって変遷を遂げ、18世紀にキャロライン王妃主導の下、世界初の人工湖サーペンタインがつくられるとともにイギリス風景式庭園の様相を帯び、さらに1820年代に建築家デシマス・バートン(1800-81)の設計によって整備が進められたとき、今日に至るおおよそのレイアウトがつくられた。(Fig. 4)

Fig. 4. Hyde Park (1833)

このようなハイド・パークを先駆けとしつつ、英国において、産業革命以降の19世紀初頭、都市の発展に伴う人口の急増と環境悪化が問題になるなかで、公園が「都市の肺」として重要視されるようになり、近代的な公園が成立することとなった。

ハイド・パークの歴史に関して注目されるのは、1851年、近代建築の先駆けと言われる

Fig. 5. Crystal Palace (1851)

水晶宮の設計を行ったジョゼフ・パクストン(1803-65)は、建築家としての修練を積んだ人物ではなく、元来、庭師であった。彼は、植物研究の立場から温室の改良に取り組み、チャッツワースにおけるようなガラス、鉄、木による新しい大温室を生み出したのだが、水晶宮とは、これをさらに巨大化したものにほかならない。

古来、世界中において庭園には様々な植物が植えられた。例えば、古代中国・漢の上林苑は、その規模は周約123kmとも方約139kmとも言われるが、そこには無数の珍しい植物が植えられたと言われる。温室とは、その土地とは異なる気候環境を作り出すことで、本来その地に育たない植物を庭園内に生育させることを可能にする装置である。これによって、庭園内には、それまで以上に多様な植物が植えられることが可能になったわけであるが、さらに、その温室をより発展させた水晶宮が設置されることで、公園は、植物のような自然物のみならず、世界中の人工物までもが陳列される場となったのである。吉見俊哉が述べるように、これらはいずれも「世界を植民地化していくまなざしの所産」にほかならない※4。

※4 吉見俊哉『博覧会の政治学─まなざしの近代』(講談社、2010年)、46頁。

水晶宮は当初の予定通り博覧会終了後解体され、博覧会による収益をもとに、ハイド・パークよりわずか南のサウス・ケンジントンの土地が購入されたが、そこが、今日ヴィクトリア&アルバート博物館、自然史博物館などの文化施設の林立する地にほかならない※5。

※5 このサウス・ケンジントンにおいて、1862年、二度目の万国博覧会が開催された。

また、水晶宮は、ロンドンの南郊シドナムにより規模の大きい複合文化施設として再建されたが、1936年に焼失し、その跡地は現在クリスタル・パレス・パークとなっている。

1851年の万国博覧会以降、他国においても万国博覧会が開催される際には、公園に巨大な建築物が建てられることが定式化してゆく。それゆえ、公園とは、種々様々な事物が共存させられるとともに、すべての人々に開かれることで、それらと人々の接触を可能にするある種の

2、

日本において公園という制度が成立するのは、明治の文明開化以降である。明治6年(1873)、公園設置の旨を記した太政官布告第16号の発布に伴い、まず、浅草公園、芝公園、深川公園、飛鳥山公園が成立し、やや遅れて明治9年(1876)に上野公園が成立する。重要なのは、これらの公園がそれぞれ浅草寺、増上寺、富岡八幡宮、飛鳥山、寛永寺といった寺社境内、名所を前身としている点である。以後も多くの公園が成立することになるが、その多くは、これらのように近代以前より「公園的」空間であった場を元としていたり、大名庭園を一般に開放するかたちで成立したものが多く、一からつくられた公園の成立は、明治36年(1903)に開園する最初の西洋式公園・日比谷公園を待たねばならない。

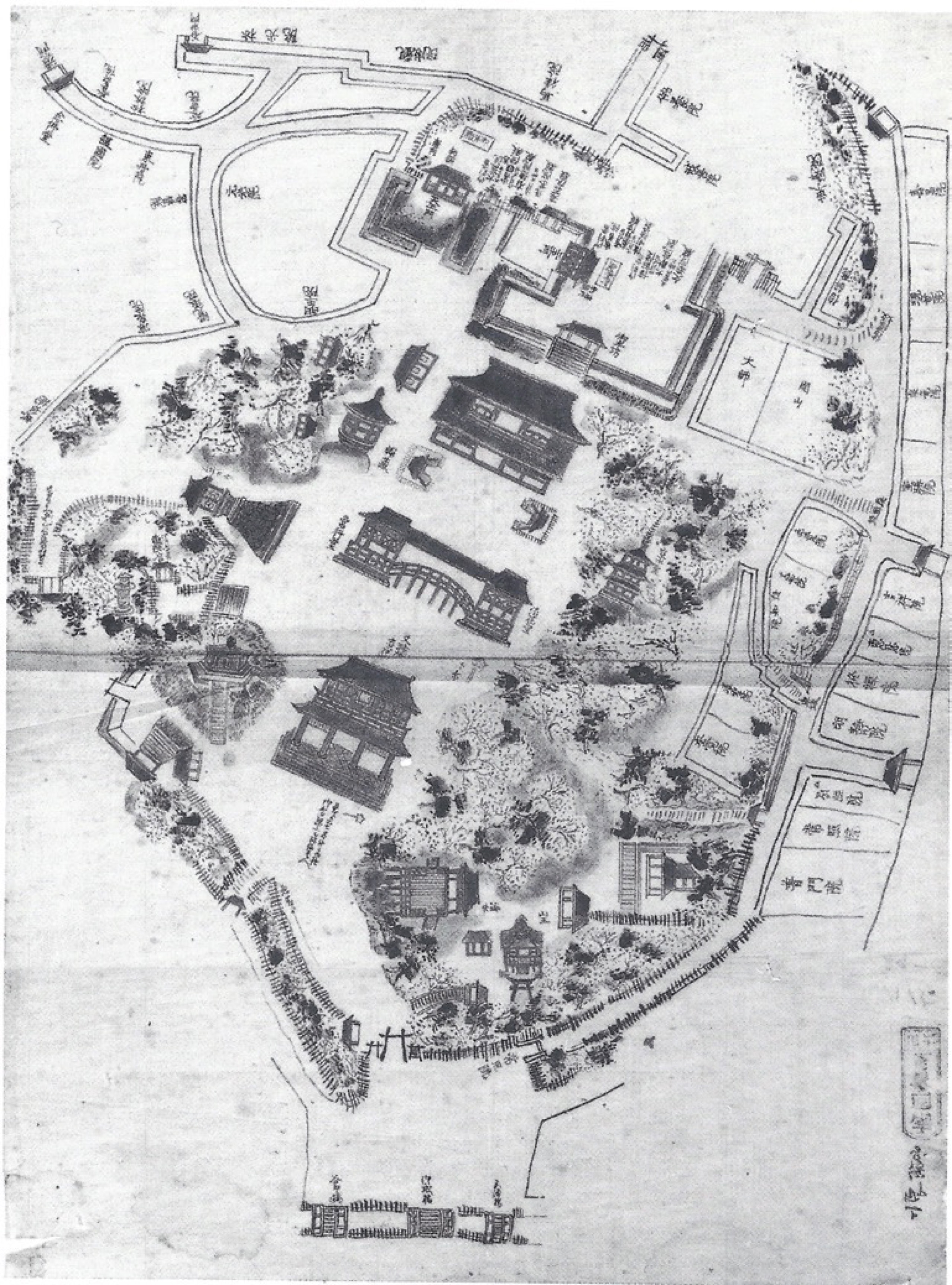

現在、上野公園は約534,000㎡もの面積を持つ広大な公園であるが、その領域は江戸時代においてすべて東叡山寛永寺の境内に含まれるものであった(Fig. 6)。寛永寺とは、寛永2年(1625)に天海僧正によって創立された天台宗の寺院であり、京都の比叡山延暦寺を模範としており、延暦寺と同じく、都市の中心としての江戸城(現在の皇居)ならびに国家の鎮護を目的として、江戸城の鬼門、すなわち、伝統的に邪悪なものが侵入してくる方角と信じられる北東に創立された。南西の不忍池は、比叡山から東側に眺められる琵琶湖に相当し、琵琶湖の竹生島と同じく、中之嶋には弁財天が祀られている。また、それを臨む清水観音堂は、京都の清水寺にあたる。後に寛永寺は、徳川将軍家の菩提寺としての役割をも果たすようになるが、その最盛期には堂塔約30、子院36にものぼる江戸幕府の権威を象徴する大伽藍の様相を呈していた。同時に、寛永寺境内には吉野の桜が植樹され、今日に通じる、庶民の群集する花見の名所となった。

Fig. 6. Map of Kan’eiji Temple (1675)

しかしながら、明治元年(1868)、旧体制から新政府への動乱のさなか、旧幕臣らによる彰義隊を新政府軍──その指揮は山口市鋳銭司出身の大村益次郎が執った──が鎮圧した上野戦争によって、寛永寺一帯はほとんど焼け野原となった(Fig. 7)。以後、寛永寺は境内を大幅に縮小され、残りの境内の土地における開発をめぐって紆余曲折があったが、最終的に上野公園となった。

Fig. 7. Ruin of Kan’eiji Temple (1868)

上野公園は、開園以来、博覧会等の国家的な催しの重要な会場としての役割を果たすようになる。日本政府は、1873年、ウィーンのプラーター公園で開催された万国博覧会に初の本格的参加を果たすが、そこでは、後に日本国内において博覧会を開催することが見据えられており、また、それによって最終的にサウス・ケンジントンにおけるような博物館を創立することが目標とされていた。

日本初の博覧会、第1回内国勧業博覧会は明治10年(1877)に開催されるが、その際、会場となる美術館、陳列館は寛永寺の本坊跡地に建てられ、寛永寺の焼け残りである中門がそのまま表門として用いられた。そこには、およそ84,000点の出品があり、会期102日間で来場者は45万人に上った。その後も、明治14年(1881)の第2回内国勧業博覧会をはじめ、上野公園では度々博覧会が開催された。

現在、上野公園には、南西を向く東京国立博物館が重々しく鎮座しているが、これこそが寛永寺本坊跡につくられた博覧会会場の後身物にほかならず、その背後の池泉庭園は寛永寺時代のものに由来する。博物館前の噴水広場は、不忍池の中之嶋への軸線を強調しているが、その軸線は寛永寺時代と同一であり、江戸城本丸の方向へ伸びている。上野公園は、大正13年(1924)、宮内省から東京市に下賜されたが、その際、博物館の前庭には建築物を建てず、寛永寺以来の軸線を保存し続けることが条件とされた※6。

※6 小野良平『公園の誕生』(吉川弘文館、2003年)、131-32頁。

東京国立博物館のほかにも、以後、上野公園には多数の美術館・博物館がつくられ、かつて多数の堂塔・子院からなる江戸幕府の権威を象徴した大伽藍は、今日、諸文化施設の密集する文化・芸術の中枢としての公園に悉く変貌してしまっている。

3、

1851年のハイド・パークでの万国博覧会は、イギリスの国力のみならず、イギリス式の公園の存在を世界中に知らしめる機会ともなった。だが、その1年前、同国の種々の公園を視察していたアメリカ人がいた。フレデリック・ロー・オルムステッド(1822-1903)である。なかでも彼が注目したのは、リヴァプールの対岸に位置する新興都市バーケンヘッドにおけるバーケンヘッド・パークであった。バーケンヘッド・パークは、税金によって自治体がつくった初めての公園であり、上述のジョゼフ・パクストンの設計により1847年に開園した。およそ510,000㎡の面積を持つ公園の周囲400,000㎡は住宅地となっており、その販売収益が公園整備の資金にあてられた。オルムステッドは、バーケンヘッド・パークの整備技術のレベルの高さに驚嘆するとともに、貧富の差に関わらず、すべての人々がその美しい空間で自由に楽しんでいる光景に感動し、民主主義国家であるアメリカにこそ、このような「市民の庭(People’s Garden)」がなければならないと考えるようになった※7。

※7 Frederick Law Olmsted. Walks and Talks of an American Farmer in England, ed. Charles C. McLaughlin (1852: rpt. Cambridge: University of Massachusetts Press, 2003), p. 91.

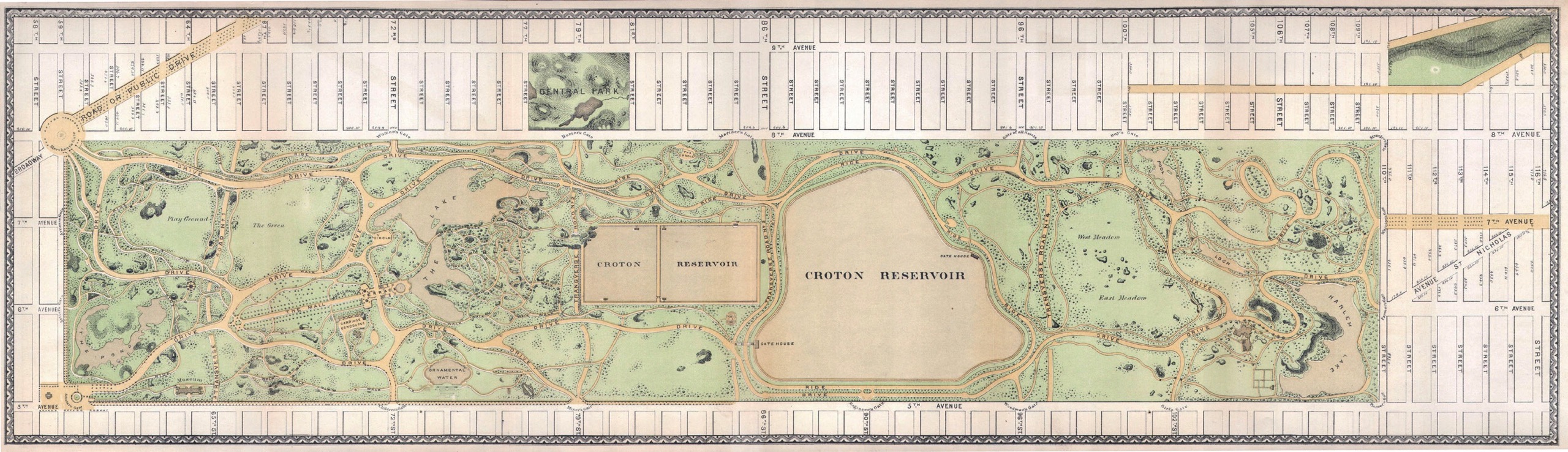

やがて、オルムステッドは、ニューヨーク、マンハッタンにアメリカ初の公園、セントラル・パークを設計することになる。当時ニューヨークでは、都市開発の進行と人口の増加に伴い公園の創設が望まれていた。オルムステッドは、建築家カルヴァート・ヴォー(1824-94)の誘いのもとセントラル・パーク設計競技に参加し、両者による「

Fig. 8. Central Park (1869)

※8 レム・コールハース『錯乱のニューヨーク』鈴木圭介訳(筑摩書房、1999年)、35頁。

セントラル・パークは都市公園の模範として、アメリカ国内はもちろん、世界中に影響を及ぼすことになる。オルムステッドは、その建設過程において、自身が務める職掌が従来のような造園家や建築家といった枠におさまるものではないとし、それを「ランドスケープ・アーキテクチャー」と呼び、自身をランドスケープ・アーキテクト第1号と称した。また、以後オルムステッドは、米国において膨大な量の公園設計に携わる一方で、都市において複数の公園を結合させてゆく「パーク・システム」の確立や、ヨセミテ国立公園などの国立公園の設立にも貢献した。

セントラル・パークは、博覧会の会場として用いられることこそなかったが※9、その中央東端には、世界最大級の美術館、メトロポリタン美術館が所在する。これは、もともと、1872年にアメリカ初の国際的美術館としてマンハッタンの681の5番通りに開館したものが、1880年に移されたのであり、建築はカルヴァート・ヴォーらが担当した。それ以降、収蔵品が増えるに伴い度々増改築が行われ、現在その所蔵品は300万点を超え、米国最大の美術館となっている。その後、セントラル・パーク内に文化施設を創設する計画は度々立てられたものの、メトロポリタン美術館以外の建設は認められなかったが、その周囲には、現在、後述のグッゲンハイム美術館ほか多くの文化施設が立ち並んでいる。

※9 しかしながら、オルムステッドは、1893年にシカゴのジャクソン・パークで開催された世界コロンビア博覧会にあたり敷地設計を担当している。

4、

先述のように、明治初年、太政官布告に伴って成立した5つの公園は、いずれも寺社境内や名所を前身としていた。これはすなわち、公園制度が成立する以前から、すでに「公園的」空間が成立していたということを意味する。とくに、18世紀前半の徳川吉宗の治世には、飛鳥山をはじめ江戸の各所に桜が植樹され、庶民が自由に出入りして花見を行う名所が複数実現することとなった。

だが、さらに「公園的」空間の系譜を遡ることは可能である。例えば、河原、中洲、浜、山野、坂といった境界的領域に生じた「

興味深いのは、このような場所においてしばしば石が重要な役割を持っていた点である。そういった石は、その場所のメルクマールであるだけでなく、邪悪なものの侵入を阻む守護神や商売繁盛を保証する市神、あるいは

一方、日本の庭園は、時代ごとに様々な様式を生み出しながら発展してきたが、すべて自然石のコンポジションを骨格とする点では共通している。11世紀後半に編まれたとされる日本現存最古の作庭書『作庭記』においても、すでに作庭の根本が「石を立てる」ことにあると明文化されている。

明治の文明開化以降、極端な西欧化のなかで成立した日本の公園は、確かに寺社境内や庭園などを前身としてはいたとは言え、西洋の公園が模範とされたのであり、今日においても、それらが日本において地に足の着いたものとなっているかどうかは疑わしい。我々が「公園」と知る場以外にも、はるか古代から「公園的」空間はあったはずである。これらを探るには、庭園のような「閉ざされた庭」の石のみならず、先述の市の庭のような「開かれた庭」の石が手がかりとなる。

いささか単純に図式化するならば、西洋モデルの庭園・公園は、その語源通り、ある空間を囲うことで成立する。しかしながら、日本の場合、その前に「石を立てる」ことが先行するのであり、その垂直性を持つ石の周囲に〈庭〉が発生するのである。同じように、都市空間の様々な場所に存在し続ける石の周囲に「公園的」な場が発生する。

例えば、寺社境内がしばしば「公園的」な場であるのは、そこに祀られている神仏の庇護によってアジール的性格を帯びると信じられたからである。寺社においては、今日こそ彫像や建築物が崇拝の対象となっているが、そもそも、それらがその場所に作られた所以を問えば、何らかの所与の自然物を起源とすることが多く、そのなかでも重要なものが磐座・磐境といった信仰の対象としての自然石なのである。それゆえ、そこで発生する「公園的」な場とは、石を起源としていると言える。

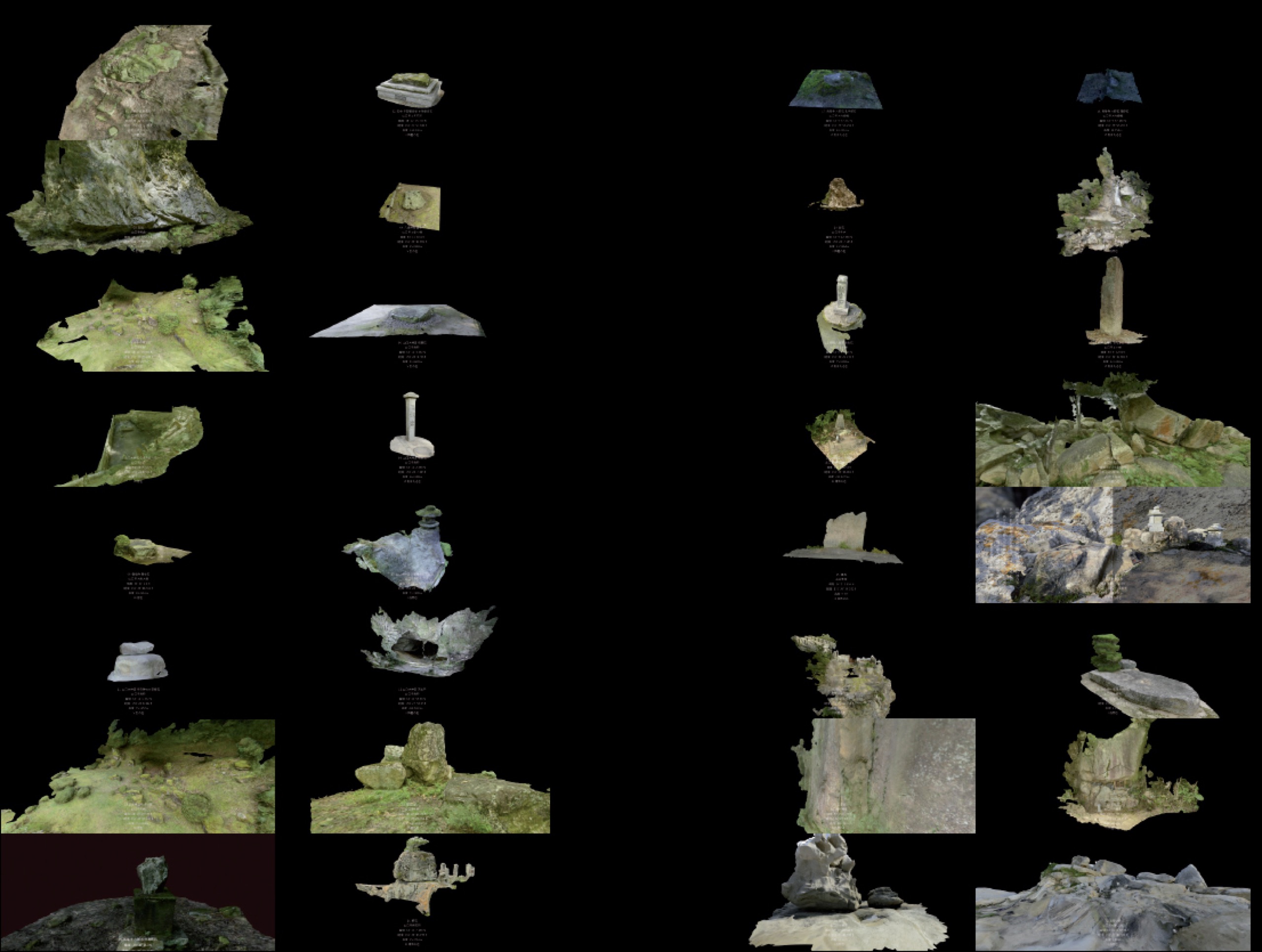

このように、「石」を手がかりにすれば、日本における豊富な「公園的」空間の系譜への視野が開かれることになるのである。そこでPPPでは、YCAMの所在する山口市の石のフィールドワークを行った。その最初の成果は「プロミス・パーク・プロジェクト[リサーチ・ショウケース]」(2014)での「St 1.0 ──《庭》の石から公園へ」であるが※10、2015年にはこれをより展開させ、最終的にパーク・アトラスでは、山口市における32箇所の石を取り上げた(Fig. 9)。その32箇所の石の詳細については「山口市の石アーカイヴ総説」に譲るが※11、調査の過程で、おおよそ日本における石は以下の6つに分類できるように思われた。すなわち、自然的所与としての石が無数に存在するなかで(「I 自然石」)、それらは強力な恒常性ゆえに永久性と引き合わせられ得るため、しばしば磐座・磐境などのように信仰の対象となった(「II 降臨の石」)。また、時代を超越して形を変えず、動くことのない石は、境界のメルクマールとしても用いられる(「III 境界の石」)。また、美的鑑賞のために自然石を複数組み合わせるということも行われるが、すでに述べたように、これは日本庭園史を通じて作庭の根幹に位置付けられる行為であった(「IV 庭石」)。また、その形状が男性器・女性器に類似する場合、石は、多産、子孫繁栄をもたらすと信じられることも多い(「V 生の石」)。ところで、これらの石は、基本的に加工されずに用いられる場合がほとんどであるが、一方で、石は、刻まれることによって、文字情報や視覚表象が仮託されるものでもある(「VI 刻まれる石」)。当然ながら、すべての石を明確に分類することは不可能であり、一つの石が複数の機能を兼ねる場合は多い。そのような重層性もまた石の特性の一つであり、それゆえに、冒頭で触れた六即石におけるような石の転用も可能になるのである。

※10 その詳細については、「St 1.0──《庭》の石から公園へ」を参照。

Fig. 9. Archive of Stones in Yamaguchi City.

人や動植物が生まれては死に、建築物が朽ちては作りかえられ、都市環境が変化してゆくなかで、石は、その強力な恒常性によって残り続ける。都市の要所要所に存在し続ける石には、それぞれその土地固有の記憶が蓄積されており、それらは最も原始的なアーカイヴのメディアであり、また、空間的にも時間的にも公共性の要となっていると言える。それゆえ、それらの石を辿ってゆくことで、その都市の古層とともに、「公園的」空間のネットワーク、言わば、「石たちの星座」が織りなす集合的な「公園」の全体像が浮かび上がってくる。(Fig. 10)

Fig. 10.

1. Ochaku Forest, Kōrin-seki / 2. Sekitai Koyasu Kannondō, Honzon Goza-seki / 3. Chichi-iwa / 4. Yasaka Shrine, Haijōketsu / 5. Jōeiji Temple, the Garden attributed to Sesshū / 6. Yamaguchi Daijingū Shrine, Momioki-ishi / 7. Yamaguchi Daijingū Shrine, the Garden attributed to Sesshū 8. Yamaguchi Daijingū Shrine, Sekikantō / 9. Ryūfukuji Temple, Bungo-ishi / 10. Yamaguchi Daijingū Shrine, Sagi-iwa of Yasaka Shrine / 11. Yamaguchi Daijingū Shrine, Anzan-seki of Taga Shrine / 12. Yamaguchi Daijingū Shrine, Ama no iwato / 13. Zenshōji Temple, the Garden attributed to Sesshū / 14. Stone in Goishi Forest / 15. Kōryūji Temple, Rokusoku-seki, Bunshinsoku-seki / 16. Wani-ishi / 17. Kōryūji Temple, Rokusoku-seki, Myōjisoku-seki 18. Kōryūji Temple, Rokusoku-seki, Risoku-seki 19. Shira-ishi / 20. Hyakujō-iwa at Narutaki Waterfall / 21. Waninaki Hachimangū Shrine, Hōjō-seki / 22. Waninaki Hachimangū Shrine, the oldest Stone Stupa in the city 23. Dōsojin God on Route 194 / 24. Kōgō-iwa / 25. Tate-ishi / 26. Hi no yama / 27. Takuhi Shrine / 28. Akasaki Shrine, Shiomachi-ishi of Yoshitsune / 29. Sanjō-iwa / 30. Gyōja sama / 31. Saru-iwa / 32. Iwaya no hana

5、

近代公園の濫觴としてパーク・アトラスが取り上げるのは、ハイド・パーク、セントラル・パーク、上野公園である。当然ながら、イギリス、アメリカ、日本のみならず、世界中において公園は様々に発展し、注目すべき特色を持つ公園は無数にある。その中でも、パーク・アトラスは、新しい公園の事例として、ムンダネウム計画、アンドレ・シトロエン公園、山口市中央公園の3つを取り上げている。

PPPは公園の持つ「集合知」としての性格に注目することから始まった。すでに述べたように、公園は博覧会の会場として盛んに用いられ、また、そのような一時的な催しのみならず、公園はしばしば美術館・博物館などの文化施設が複数共存する母型としての機能を持つのであった。公園とは、世界中の動植物といった自然物が一箇所に集約されるだけでなく、世界中の人工物までもが陳列される場であり、そこは「世界のアーカイヴ空間」とでも言うべき場であった。そして、重要なのは、そこがいかなる者も出入りすることのできるオープン・スペースであったということである。

公園のこのような性格を極限まで追求したものとして捉えられるのが、ムンダネウム計画である。国際連盟の設立への寄与やインターネットの父として知られる、ベルギーのポール・オトレ(1868-1944)は、1910年代から20年代にかけて、世界中の知識を収集する国際機関「ムンダネウム(Mundaneum)」を構想し、1925年、その設計を建築家ル・コルビュジェ(1887-1965)に依頼している。

そもそも、オトレは世界中の書物を収集・整理する方法を探求し、アンリ・ラ・フォンテーヌ(1854-1943)とともに、今日も用いられる国際十進分類法を1905年に発表しているが、さらに彼は、書物だけでなく新聞や写真イメージ等のあらゆる情報を収集する「ドキュメンテーション」を提唱し、それを担う機関の計画をラ・フォンテーヌと共同で1910年のブリュッセル万国博覧会において発表し、1920年、ブリュッセルのサンカントネール公園に

コルビュジェの計画では、ムンダネウムは、現在国際連合の位置するアリアナ公園を拡張する形で計画されており、そこには世界美術館、図書館、大学のほかにスタジアム、鉄道・道路などのインフラ設備が含まれており、そのヴィジョンはユートピア的な公園都市さながらである※11。なかでも注目すべきなのが、ピラミッドのような形状をした世界美術館である。世界美術館は各階が時代に対応しており、来場者がエレベーターによって最上階まで登ってから四角形の螺旋回廊を時計回りに降りることで、徐々に拡大してゆく展示回廊を一周する毎に各時代の世界における人類の歩みを鑑賞するというものである※12。

※12 ル・コルビュジェ、ポール・オトレ『ムンダネウム』山名善之、桑田光平訳(筑摩書房、2009年)、53-57頁。

なお、このような構造は、万国博覧会の会場構成とも関連があるように思われる。1867年、シャン・ド・マルス公園で行われたパリ万国博覧会の会場は、重層する同心の楕円から構成されており、鑑賞者はそれぞれの楕円を一周すれば、同種の各国の展示物が一覧でき、中心から放射状に移動すれば、各国の展示が一覧できるというものであった。この構造は、上野公園での第2回内国勧業博覧会(1881)などにも継承されているが、世界美術館の構造とは、これを螺旋状に立体化したものに近いと言えよう。

また、このように、鑑賞者が最初にエレベーターで最上階まで登り螺旋を降りてゆくという構造は、しばしば指摘されるように、セントラル・パークの南東側に接するフランク・ロイド・ライト設計によるグッゲンハイム美術館(1959)とも類似している。

そのほか、世界美術館の構造の位置付けについては、例えば、八束はじめ『ル・コルビュジェ──生政治としてのユルバニスム』(青土社、2014年)、129-61頁が詳しい。

このムンダネウム計画は結局実現されることはなかったが、世界美術館の構造は「無限成長美術館」として、以後コルビュジェによって度々計画されることになり、その実現した一例が、昭和34年(1959)に上野公園に開館した国立西洋美術館である※13。

※13 そのほか無限成長美術館の実現した事例として、インドのアーメダバード美術館(1951年設計)、チャンディガール美術館(1958年設計)がある。

一方、アンドレ・シトロエン公園は、1993年、パリのセーヌ川沿いに位置する自動車会社シトロエンの工場跡地に開園した、およそ140,000㎡の公園である。その全体の構成と南西半分の設計はランドスケープ・アーキテクトのアラン・プロヴォ(1938-)らが担当し、北東半分の設計はフランスの造園家・思想家ジル・クレマン(1943-)と建築家パトリック・ベルジェ(1947-)によって行われた。後者には、北西から南東にかけて「動いている庭」「青の庭」「緑の庭」「橙の庭」「赤の庭」「銀の庭」「金の庭」という7つの庭が直線的に配置されているが、そのうち、一見そこだけ手入れのされていない野放しの地のように見える「動いている庭」こそが、クレマンの先進的な庭園思想が体現された庭である(Fig. 11)。

Fig. 11. Le Corbusier, Mundaneum. ©FLC/ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2017, E2502

通常、庭園において、時間の経過とともにそのフォルムが変化した場合、メンテナンスによって元に戻されるのが普通である。ところが、クレマンの提唱する「動いている庭」では、植物の成長・遷移といった自然の「動き」そのものが尊重され、作庭家はそういった複数の「動き」を取捨選択する役割を担う。アンドレ・シトロエン公園の「動いている庭」は、まず1991年に荒地に種を蒔かれることからはじまっており、クレマンはその変遷を観察・記録しているが、鳥や風によって当初の種には含まれていない植物が持ち込まれることで、今日、そこには複雑な植物相が形成されている。

「動いている庭」とは植物相の地球規模の混淆の縮図であり、彼はその庭は「惑星の指標」であると同時に、「明日の風景の植物相の構成を先取りしている」と考える※14。また、その庭の「動き」には、そこに出入りし庭の植物を踏みならしてゆく来園者も関与しているのであり、それゆえ、その公園の来園者すべてが潜在的に「庭師」になり得るという性質も孕んでいる。

※14 ジル・クレマン『動いている庭』山内朋樹訳(みすず書房、2015年)、71頁。

このように、アンドレ・シトロエン公園の「動いている庭」には現代における最先端の庭園思想が体現されており、そこに、公園における新しい自然の扱い方、あるいは自然と人間の関係性が提示されている。フランスの庭園と言えば、ヴェルサイユ宮殿に代表される整形式庭園が伝統的であるが、同国において、そのような作庭思想を全く反転させたラディカルな思想が成立したのであり、それは東洋的であるとさえ言えるかもしれない。

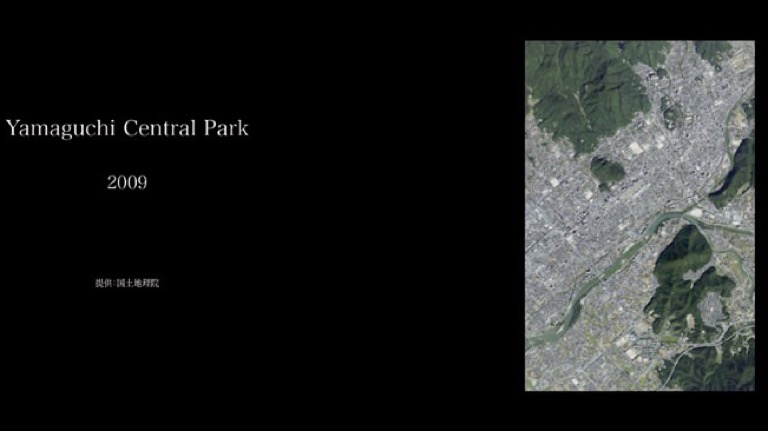

3つ目の山口市中央公園は、YCAMが所在する公園である。その詳細については割愛するが、YCAMは山口市中央公園とともに磯崎新(1931-)によって設計された、展示スペース、劇場、映画館、図書館からなる複合施設である。2003年に開館して以来、世界中からアーティスト、研究者を招聘し、館内に組織された研究開発チームYCAM InterLabとともにメディア・アート作品の制作のほか、様々な活動を展開している。芝生の公園は常に人々で賑わうが、展示空間でもあり、これまでに中谷芙二子+高谷史郎「CLOUD FOREST」(2010)(Fig. 12)や「コロガルパヴィリオン」(2013)などが展示されている。

Fig. 12. Garden in Movement

6、

「6」という数字は、膨大な体系を整理する数字としてしばしば用いられるように思われる。それも、とりわけ東洋において。

例えば、六経とは、儒教の6種類の経書『詩経』『書経』『易経』『春秋』『礼記』『楽経』をいう。そして、六義とは、『詩経』における漢詩の6種の体、風・雅・頌・賦・比・興をさし、『古今和歌集』ではこれを踏襲して、そえ歌・かぞえ歌・なずらえ歌・たとえ歌・ただごと歌・いわい歌を和歌の6種とする。そのほか、六書は、漢字の成立と用法についての分類、象形・指事・会意・形成・転注・

パーク・アトラスは、いわゆる西洋モデルの公園と、日本古来の「公園的」空間のケース・スタディによる2パートから構成される。前者は、近代公園の濫觴としてのハイド・パーク、セントラル・パーク、上野公園と、新しい公園の事例としてのムンダネウム計画、アンドレ・シトロエン公園、山口市中央公園の計6つの公園からなり、後者は、6分類される山口市内32箇所の石アーカイヴからなる。この2パートは、西洋モデル と東洋または日本モデル、近代以降と近代以前、巨視的視点と微視的視点、包括的空間と発散的空間に対応している。

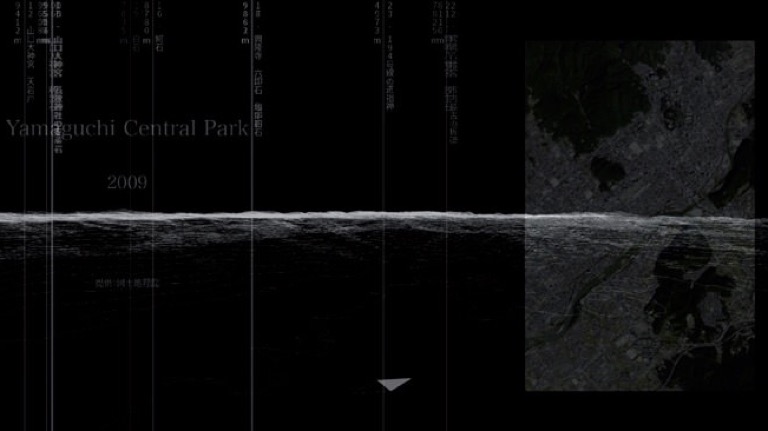

これらのアーカイヴを可視化・展示するシステムとして「アトラス(Atlas=図版集、ヴィジュアル・アーカイヴ)」の形式が採用されている。YCAMの2階ギャラリー、北西の山々に面した窓の手前に縦1800mm×横12800mmのスクリーンが吊り下げられ、そこに4つのプロジェクターから横長の映像が射影されるが、基本的にスクリーンは6つのエリアに分割されており、文字通りの「六窓」の体である(Fig.13)。

Fig. 13. “CLOUD FOREST” (2010) by Fujiko Nakaya + Shiro Takatani

前半のパートでは、6つの公園の図面、地図、写真、絵画およそ1000枚、そのほか年表、ビブリオグラフィーが用いられる。最初はハイド・パーク、セントラル・パーク、上野公園の歩みがそれぞれ平行して辿られるが、やがて3つの公園のイメージは混ざり合ってゆく。各イメージにはその形式・内容毎にタグ付けされており、例えば、「橋」「彫像」などのタグが選択されたシーンでは、3つの公園のイメージが横断してスクリーン上に配置される。これによって鑑賞者は、単に各公園の歩みを回顧するだけでなく、3つの異なる公園間にある類似と差異を読み解くことができる。シーン毎のルールはあらかじめ決められているが、各シーンにおけるイメージの組み合わせ及び配置は固定したものではなく毎回異なる。そして、3つの公園のイメージが錯綜するに従い、さらにムンダネウム計画、山口市中央公園、アンドレ・シトロエン公園のイメージが混ざってゆくことで、新しい公園のパートへ移行してゆき、今度は、逆に錯綜したシーンから徐々に解きほぐされてゆくかたちで、3つの新しい公園のイメージが並置されてゆく。(Fig.14-16)

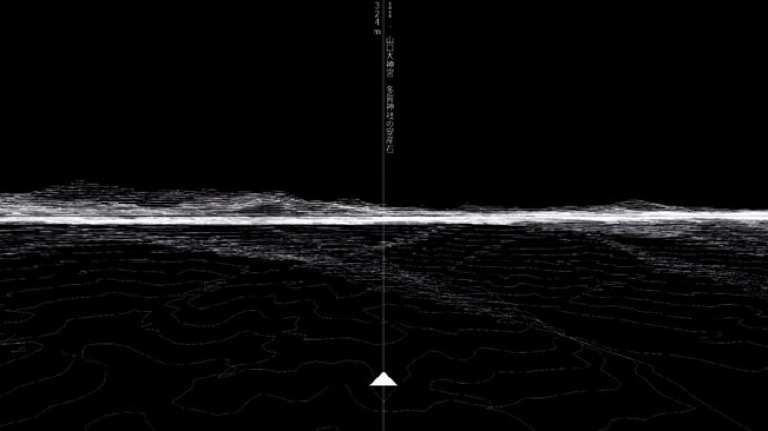

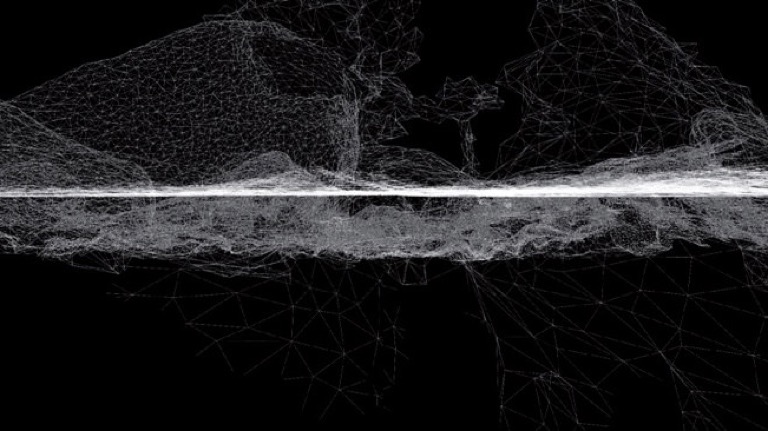

Fig. 14.

前半パートのラストシーンはYCAM周辺の航空写真であり、そこから後半の山口市の石アーカイヴのパートへ移行する。ここで扱われるのは、山口市の地形3Dデータ、山口市における32箇所の石の3Dデータと高解像度の石のテクスチャー画像、関係する古文献のテクストである。画面は、山口市を上空から俯瞰する視点から、ある石スポットにクロースアップしてゆき、やがて、その石のテクスチャーを含む3Dデータ、高解像度画像、テクストが表示される。そして、再び視点は上空へ戻り、次の石のスポットへ飛行するように移動してゆく(Fig.17-24)。3Dデータによるこの擬似的な石巡りは、3画面で同時に進行することもあれば、1画面で行われることもあり、また、その移動はランダムに行われることもあれば、前述の石の6段階に基づき同グループ内で行われることもある。先に、動植物や都市が変化してゆくなかで、石だけは残り続けると述べた。このシステムにより鑑賞者は、等高線、3Dデータといった抽象的な情報によって可視化される、時間を超越して存続する地形とその各所の石との関係性とともに、幾世代にわたる人々が接してきたインターフェースとしての石のテクスチャーの両者を体感することになる。

ここで、アトラスの手法として参考にされているのが、ドイツの美術史家アビ・ヴァールブルク(1866-1929)による未完の「

※15 興味深いことに、ヴァールブルクがムネモシュネ・アトラスを製作していた時期は、オトレがムンダネウム計画に取り組んでいた時期と重なるのだが、「アトラス」はオトレの思想においても重要概念であった。例えば、Raphaèle Cornille, Stéphanie Manfroid et Manuela Valentino, Le Mundaneum: Les Archives de la Connaissance, (Bruxelles: Les Impression Nouvelles, 2008), pp. 47-49を参照。

Fig. 26. Mnemosyne Atlas, Panel 39.

ムネモシュネ・アトラスの企図は多岐に渡るが、その一つに、膨大なイメージ群から西洋の分裂症状態──恍惚状態のニンフ(躁的)と悲嘆にくれる河神(鬱的)、

※16 ヴァールブルクの『日誌』における1929年4月3日の記述による (Aby Warburg, Tagebuch der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg mit Einträgen von Gertrud Bing und Fritz Saxl, hrsg. von Karen Michels und Charlotte Schoell-Glass (Berlin: Akademie Verlag, 2001), p. 429)。

このような性格を持つムネモシュネ・アトラスは、心理学における遊戯療法で用いられる箱庭に類似しているように思われる。それは言わば、「立てられたイメージの箱庭」であり、それによってヴァールブルクは、西洋イメージ史の分裂症状態を分析するとともに、自身の精神の安定を保とうとしていたのではないだろうか。また、田中純は、ヴァールブルクがキャンバス上で図版を動かし続ける身振りを、新たにカードを配っては一人占いする行為になぞらえ、「その営みは、ヨーロッパ数千年の記憶の地層を掘り進む過去の探索であり、時にはまた(中略)不吉な予感を秘めた、未来の予言でもあった」と述べている※17。

※17 田中純「解題 ヴァールブルクの天球へ(AD SPHAERAM WARBURGIANAM)──『ムネモシュネ・アトラス』の多層的分析」アビ・ヴァールブルク、伊藤博明、加藤哲弘、田中純『ムネモシュネ・アトラス』(ありな書房、2012年)、671頁。

先述のように、パーク・アトラスの6つの公園のパートでは、およそ1000枚に及ぶ図版が毎回異なる組み合わせ・配置で表示され、また、石アーカイヴのパートでは、32箇所の石スポットが巡られてゆく。前者はまさにカードをシャッフルして配りなおす途方もない一人占いであり、また、後者は、言わば、骰子を振って駒を移動させ続ける双六であり、その閉回路にゴールはない。この2つの遊戯的なシステムにより、パーク・アトラスは、近代以降の西洋モデルの公園と、近代以前の日本の「公園的」空間の系譜という相矛盾する両者を想起し、それらの間の類似や差異を見出すとともに、未来の公園への教えを得ようとするものである。

また、それは、阿部一直の注目する視覚的無意識、あるいはメディア的無意識を公園において探る行為でもあるのかもしれない※18。ジョルジュ・ディディ=ユベルマンが述べるように、ムネモシュネ・アトラスは写真なしには成立しないものであった※19。写真とは、近代公園と同じ頃に成立したものであるのだが、アーティストのロバート・スミッソンは、セントラル・パークを論じるなかで公園と写真の関係に注意を向け、「公園を静的な存在物とする考えは、カメラの目によって問われることになる」と述べていた※20。

※18 阿部一直「ヴィジョナリー装置としての公園」参照。

※19 ジョルジュ・ディディ=ユベルマン『残存するイメージ──アビ・ヴァールブルクによる美術史と幽霊たちの時間』竹内孝宏、水野千依訳(人文書院、2005年)、484-88頁。

※20 Robert Smithson “Frederick Law Olmsted and the Dialectical Landscape” in Robert Smithson: The Collected Writings, eds by Jack Flam (California: University of California Press, 1996), pp.160.

パーク・アトラスは公園のアトラスであるが、これまで述べてきたように、公園とは世界のアーカイヴ空間と捉えられるものであり、そこは、言わば、実体化されたアトラスの空間であった。それゆえ、パーク・アトラスとは、「アトラス」のアトラスでもある。また、先に、ムネモシュネ・アトラスが「立てられたイメージの箱庭」であったと述べた。パーク・アトラスは、アトラスとしてのパークのイメージからなる箱庭でもあり、また、山口市の石アーカイヴも、石たちの星座が織りなす集合的な「公園」の3Dデータによるミニチュアである。要するに、パーク・アトラス自体が一つの小さなパークなのである。

イメージのシャッフルによる一人占いとゴールのない閉回路の双六。この2つの遊戯的なシステムにより世界のアーカイヴ空間としての公園を想起し続ける、公園のミニチュア、アトラス。それがパーク・アトラスである。

追記:本テクストの執筆にあたっては、近藤亮介氏による多大な協力を得た。ここに、氏への感謝を深く表したい。